Zillertal

Das Zillertal ist ein südliches Seitental des Inntals im österreichischen Bundesland Tirol.

Geografie

Das Zillertal zweigt etwa 40 km östlich von Innsbruck, nahe Jenbach, vom Inntal ab. Es ist das breiteste der südlichen Seitentäler des Inn. Es hat seinen Namen von dem Fluss Ziller, der es von Süd nach Nord durchläuft und bei Strass in den Inn mündet. Im engeren Sinn reicht das Tal von Strass im Zillertal bis Mayrhofen. Dort teilt es sich in das Tuxertal, das Zemmtal, das Stilluptal und den Zillergrund. Vom nördlichen Tal zweigen bereits der unbesiedelte Märzengrund und der Finsinggrund mit der Tourismussiedlung Hochfügen, bei Zell am Ziller das Gerlostal ab.

Das Tal trennt die Tuxer Alpen im Westen von den Kitzbüheler Alpen im Osten. Im Süden, an der Grenze zu Südtirol, liegen die Zillertaler Alpen mit dem Zillertaler Hauptkamm.

Im Gegensatz zu anderen Tiroler Seitentälern überwindet das Zillertal keine Talstufe und steigt von Strass (522 m) bis Mayrhofen (628 m) nur wenig an. Zwischen Aschau und Zell am Ziller verengt sich das Tal auf etwa die halbe Breite (vorderes und hinteres Zillertal). Der Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen nimmt 35 % des Zillertals ein. Politisch gehört das Zillertal zum Bezirk Schwaz. Etwa 9 % der Gesamtfläche ist Dauersiedlungsraum.

Geschichte

Erste Funde aus der Mittleren Steinzeit am Tuxer Joch zeigen die frühe Bedeutung dieses Übergangs zwischen dem Wipptal und dem Zillertal. Die erste dünne Besiedlung erfolgte vermutlich in der ausgehenden Bronzezeit (1200 bis 800 v. Chr.). Auch Siedlungsreste der jüngeren Eisenzeit (500 v. Chr.) wurden gefunden. Viele Ortsnamen weisen auf vorrömische und vorgermanische Sprachwurzeln hin. Um 15 v. Chr. eroberten die Römer den Alpenraum bis zur Donau. Tirol gehörte dabei zu den Provinzen Rätien im Westen und Noricum im Osten. Vermutlich bildete damals der Ziller die Grenze der beiden Provinzen. Die einheimische Bevölkerung wurde allmählich romanisiert. Von Norden her wanderten um 560 die Bajuwaren ein. Viele Siedlungsnamen haben eine bajuwarische Sprachwurzel.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde das Tal 889 in einer Urkunde als „Cillarestale“. Eine Reihe von Schenkungen begründete den reichen Grundbesitz der Salzburger Erzbischöfe. Die Höfe und Güter wurden von den Meierämtern in Zell, Schwendau und Fügen verwaltet. Die Christianisierung geschah im 8. Jahrhundert. Im Jahr 738 wurden den römischen Provinzgrenzen folgend die Bistumsgrenzen zwischen der Diözese Säben-Brixen und Salzburg festgelegt, wie sie heute noch gültig sind, der Ziller bildet dabei den Grenzfluss. Zu sehen ist das auch heute noch, auf der westlichen Brixner Seite (heute Diözese Innsbruck) sind die Kirchtürme vorwiegend rot, auf der östlichen Salzburger Seite grün eingedeckt. Die grüne Farbe entsteht durch die Verwendung von Kupfer für die Dächer, das die (reichere) Diözese Salzburg für ihre Kirchen verwenden konnte, während das Bistum Brixen sparsamer sein musste und mit Ziegeldächern arbeitete.

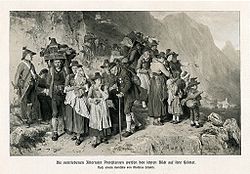

Die Vertreibung der Zillertaler Protestanten

Mit der Säkularisierung bildete der Ziller dann die Grenze zwischen Tirol (1803) und Bayern (1810). Im Jahr 1816 kam es zur Vereinigung des salzburgerischen Anteils des Zillertals mit dem Kronland Tirol und damit zu Österreich. Die Bergknappen brachten die lutherische Lehre ins Zillertal, die vor allem im inneren Tal weit verbreitet war. Die Zillertaler Inklinanten, wie die Zillertaler Protestanten genannt wurden, wurden schließlich verfolgt und 1837 zum Auswandern gezwungen.[1] Sie fanden im preußischen Schlesien eine neue Heimat, wo sie den Ort Zillerthal-Erdmannsdorf gründeten. Als sowjetische Truppen am Ende des Zweiten Weltkriegs in ihr Siedlungsgebiet vorrückten, waren die Nachfahren der Zillertaler Inklinanten gezwungen, auch diese zweite Heimat zu verlassen und wurden danach in alle Welt zerstreut.

Im 19. Jahrhundert wurde das Zillertal von mehreren Reiseschriftstellern beschrieben. Bekannt waren die Zillertaler Wanderhändler, „Bauerndoktoren“ und Sängerfamilien. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann mit der Errichtung von Schutzhütten und Wegen das Bergsteigen als Breitensport. Die wintertouristische Erschließung begann 1953/1954 mit dem Bau des Skigebietes Gerlosstein, heute Zillertal Arena, der bald andere Liftanlagen folgten und der Eröffnung der Mayrhofner Penkenbahn im Jahre 1954. Die Nutzung der Wasserkraft erfolgte im großen Stil ab den 1970er Jahren.

Wirtschaft

Wirtschaftlich bedeutend ist vor allem der Tourismus mit insgesamt ca. 6 Mio. Übernachtungen im Jahr, davon mit Schwerpunkt im Wintertourismus (Stand 2003).

Landwirtschaftlich ist die Grünlandwirtschaft mit Milchproduktion und Viehzucht, Schafzucht, Anbau von Grünmais und Almwirtschaft zu nennen. Außerdem hat die Holzwirtschaft seit jeher einen hohen Stellenwert im Zillertal, und noch heute finden sich dort zahlreiche große Sägewerke. Das Holz wird meist mittels der Zillertalbahn weitertransportiert, der Holztransport war auch einer der Hauptgründe für den Bau der Zillertalbahn. Insbesondere im vorderen und mittleren Teil des Tals sind bedeutende Gewerbe- und Industriebetriebe zu finden. Im Gerlostal und in den hinteren Gründen ist die Elektrizitätswirtschaft vorherrschend.

Das Zillertal hat mehrere große Stauseen, die zur Energieerzeugung dienen. Dazu gehören:

- Speicher Zillergründl

- Schlegeisspeicher

- Speicher Stillup

- Speicher Durlaßboden

- Speicher Gmünd.

Verkehr

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Zillertal über die Zillertalbahn zu erreichen, die vom Bahnhof Jenbach (an der Unterinntalbahn gelegen) bis nach Mayrhofen führt und seit 2009 einen dichten Taktverkehr anbietet. Auch Güterverkehr wird auf dieser Schmalspurstrecke, die derzeit selektiv zweigleisig ausgebaut wird, abgewickelt. In die Seitentäler und als Ergänzung zum Bahnverkehr wird ein Linienbusverkehr angeboten.

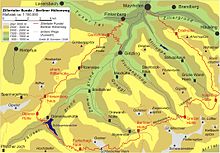

Das Zillertal ist über die Zillertalstraße, die Anschluss an die Inntalautobahn bietet, erschlossen. Von Zell am Ziller zweigt die Gerlos-Bundesstraße (B 165) ab. Die Zillertaler Höhenstraße ist eine kurvenreiche, mautpflichtige Aussichtsstraße; weitere Mautstraßen führen im Sommer ins Zillergründl und zum Schlegeisspeicher.

Tourismus

Mit dem Aufkommen des Alpinismus Mitte des 19. Jahrhunderts nahm der Fremdenverkehr ständig zu. So wurde das Zillertal zu einer der Geburtsstätten des alpinen Bergsteigens – zunächst noch mit einheimischen Bergführern, bald aber entdeckten englische und deutsche Alpinisten das Zillertal für sich. Die wintertouristische Erschließung des Zillertals begann 1949 mit der Errichtung eines Schleppliftes in Hintertux und Lanersbach sowie in weiterer Folge 1953/54 mit dem Bau der Penkenbahn in Mayrhofen.

Heute gliedert sich das Zillertal in vier Ferienregionen:

- „Erste Ferienregion im Zillertal Fügen – Kaltenbach“ mit den Skigebieten Spieljochbahn und Ski Optimal Hochfügen-Hochzillertal,

- die Zillertal Arena mit den Wintersportorten Zell am Ziller und Gerlos,

- Mayrhofen mit den Skigebieten am Penken und Ahorn sowie

- Tux – Finkenberg mit dem Gletscherskigebiet Hintertux.

Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

Der Naturpark Zillertaler Alpen liegt im hinteren Zillertal. Er beginnt bei Mayrhofen und teilt sich dann auf die zehn verschiedenen Seitentäler auf. Er erstreckt sich über eine Fläche von 379 km². Der niedrigste Punkt liegt bei Ginzling, auf ca. 1.000 Meter Seehöhe, der höchste Punkt ist die Spitze des Hochfeiler mit 3.509 Metern. In der Naturpark-Region befinden sich ca. 80 Gletscher. Diese bedecken eine Fläche von ca. 40 km². Weiter Besonderheiten des Naturparks sind:

- Denkmalgeschützte Berliner Hütte als Symbol der Anfänge des Alpinismus

- Zemmgrund und Berliner Hütte sind seit 1891 Standort der Gletscherforschung

- Zahlreiche Kristallvorkommen (wie Zillertaler Granat, Amethyst, Bergkristall)

- Zusammen mit dem Nationalpark Hohe Tauern und dem Naturpark Rieserferner-Ahrn größter Schutzgebietsverbund der Alpen mit 2.500 km²

- Bergsteigerdorf Ginzling – Wiege des Alpintourismus im Zillertal

- Orchideenpracht in der Naturparkgemeinde Brandberg (bis zu zwölf verschiedene Orchideenarten)

- Geschützte Landschaftsteile „Glocke“ – wegen botanischer Vielfalt

- Schwarzensteinermoor (Zemmgrund): Eine von eiszeitlichen Gletschern gebildete Hohlform auf 2.150 m

Regionale Produkte

Das Zillertal ist Ursprung und Heimat von bekannten Tiroler Naturprodukten wie z.B. vom Zillertaler Heumilchkäse und vom Zillertaler Graukäse, die von den im Zillertal ansässigen Sennereien produziert werden. Trotz des extremen Mehraufwandes der Heubewirtschaftung haben sich 380 Bauern und die Sennereien dazu entschlossen, diese Form der naturnahen Bewirtschaftung beizubehalten und gänzlich auf gärende Futtermittel zu verzichten. Die verarbeitete Milch stammt von Kühen, die sich ausschließlich von frischem Almgras, Kräutern und Blumen ernähren. Weitere regionale Spezialitäten sind Zillertaler-Krapfen oder Schliachta-Nudln.

Kultur

- Im Zillertal gibt es eine lange Tradition der Volksmusik.

- Von Anfang Mai bis Ende Oktober werden diverse Volksfeste und Kirchtagsfeste gefeiert, etwa das „Zillertaler Gauder Fest“, das zu Österreichs ältestem und größtem Frühlings- und Trachtenfest zählt.

- Im September finden traditionelle Almabtriebe, die „Schaflschoade“ statt.

Sehenswürdigkeiten

- Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

- Nostalgiebahn auf der Zillertalbahn

- Teufelsbrücke (Finkenberg)

- Wallfahrtskirche Maria Brettfall (Strass)

- Wasserfälle (Schlitters, Hart, Laimach, Talbach)

- Schlegeisspeicher, Zillergründl, Stillupspeicher, Gerlosstausee

- Zillertaler Höhenstraße

- Hochfeiler

- Vogellehrpfad (Hart)

Persönlichkeiten

- Die Zillertaler Schürzenjäger, volkstümliche Musikgruppe

- Ursprung Buam, volkstümliche Musikgruppe

- Leonhard Stock, Olympiasieger & Weltmeister (Ski Alpin, Abfahrt)]

- Peter Habeler, Extrembergsteiger

- Stephan Eberharter, Olympiasieger, Doppelweltmeister, Europacup-Gesamtsieger, Ehrenbürger der Gemeinde Stumm

- Georg Totschnig, Radrennfahrer

- Zillertaler Haderlumpen, Sieger Grand Prix der Volksmusik 2007

- Heinz Kinigadner, Motorradfahrer

- Uli Spieß, Skirennfahrer

- Andi Schiestl, Behindertensportler

- Heinz Schiestl, Bildhauer

- Nicola Lechner, Behindertensportlerin

- Ludwig Gredler, Biathlon

- Albin Moroder, Bildhauer

- Die jungen Zillertaler, Musikgruppe

Visuelle Eindrücke

-

Der Arzjoch-Speichersee bei Fügen

-

Der Dorfplatz von Mayrhofen

-

Eine Materialseilbahn im Zillergrund

-

Blick vom Hintertuxer Gletscher in Richtung Westen

-

Der Schlegeisspeichersee

Literatur

- Michael Forcher: Kleine Geschichte Tirols, Haymon Verlag, Innsbruck/Wien 2006. ISBN 978-3-85218-519-4

Weblinks

- Eintrag zu Zillertal im Austria-Forum (in AEIOU Österreich-Lexikon)

- Naturpark Zillertaler Alpen

Einzelnachweise