Franz Honner

Franz Honner (* 4. September 1893 in Heinrichsöd, Böhmen; † 10. Februar 1964 in Wien) war ein österreichischer Politiker (KPÖ) und Staatssekretär für Inneres.

Leben

Franz Honner war gelernter Elektromonteur und leistete von 1914 bis 1918 seinen Militärdienst. Seit 1921 war er Betriebsrat im Grünbacher Steinkohlebergwerk und Inspirator mehrerer Streikbewegungen. Seit 1924 war Honner Mitglied des Parteivorstands bzw. Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Österreichs. 1926 leitete er die erste österreichische Arbeiterdelegation in die Sowjetunion. Bis 1934 war Honner für die Gewerkschaftsarbeit der Partei zuständig. Im Jänner 1935 verhaftet, gehörte er im März 1936 zu den Angeklagten im Sozialistenprozess. Im Oktober 1936 gelang ihm die Flucht aus dem Anhaltelager Wöllersdorf. Er ging darauf nach Prag, wo sich die Exilführung der KPÖ befand. Von dieser wurde er im Mai 1937 nach Spanien entsandt, wo Honner die österreichischen Freiwilligen in einer eigenen Einheit, dem 12.-Februar-Bataillon der 11. Internationalen Brigade, zusammenfasste. Danach kehrte er nach Prag zurück. Im Oktober 1938 übersiedelte er mit der KPÖ-Führung nach Paris.

Nach einem Zwischenaufenthalt in Jugoslawien erreichte Honner im Mai 1940 Moskau. Im sowjetischen Exil arbeitete er als Lehrer an Parteischulen und Organisator von Antifa-Kursen für österreichische Soldaten in Kriegsgefangenenlagern. 1944 organisierte er im slowenischen Partisanengebiet die österreichischen Freiheitsbataillone, die als einzige bewaffnete österreichische Formation auf Seiten der Alliierten gegen den Faschismus kämpften.

Von April bis Dezember 1945 war Honner Staatssekretär für Inneres in der provisorischen Regierung unter Bundeskanzler Karl Renner. Von Dezember 1945 bis 1959 war er Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat. Von 1946 bis 1956 war Honner Landesobmann der KPÖ Niederösterreich und von 1954 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1960 Sekretär des Zentralkomitees. Er gehörte bis zu seinem Tod im Jahr 1964 dem Zentralkomitee und Politischen Büro der KPÖ an, wo er vor allem für die Gewerkschaftsarbeit zuständig war.

Seine langjährige Lebensgefährtin war die Gewerkschafterin und KPÖ-Funktionärin Grete Kalteis (1901–1996).

Weblinks

- Literatur von und über Franz Honner im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Franz Honner auf den Webseiten des österreichischen Parlaments

- Eintrag zu Franz Honner im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)

- Parlamentsdebatten mit Franz Honner im Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek

Literatur

- Franz Honner. Das Leben eines österreichischen Kommunisten, hg. von der Kommunistischen Partei Österreichs. Wien o. J. [1964].

- Manfred Mugrauer: „Liebling und Stolz der Partei“. Franz Honner: Arbeiter- und Streikführer, Staatssekretär und Parlamentarier, in: Mitteilungen der Alfred Klahr Gesellschaft, 31. Jg., Nr. 1, März 2024, S. 1–10, Digitalisat (PDF; 592 kB) auf klahrgesellschaft.at.

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Honner, Franz |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Politiker (KPÖ), Abgeordneter zum Nationalrat, Innenminister |

| GEBURTSDATUM | 4. September 1893 |

| GEBURTSORT | Heinrichsöd |

| STERBEDATUM | 10. Februar 1964 |

| STERBEORT | Wien |

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Wappen der Republik Österreich : Nicht gesetzeskonforme Version des österreichischen Bundeswappens, umgangssprachlich „Bundesadler“, in Anlehnung an die heraldische Beschreibung des Art. 8a Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz mit zwar nach Wappengesetz detailliertem, aber schwarzem statt grauem Gefieder, mit zu grellem Gelb sowie mit inkorrekter Darstellung des Bindenschilds, da die weiße Binde zu breit und der untere rote Balken zu schmal sowie der Spitz, statt halbrund zu sein, zu flach gerundet ist: Das ursprüngliche Staatswappen wurde in der ersten Republik Österreich im Jahr 1919 eingeführt. Im austrofaschistischen Ständestaat wurde es im Jahr 1934 wieder abgeschafft und, im Rückgriff auf die österreichisch-ungarische Monarchie, durch einen Doppeladler ersetzt. In der wiedererstandenen (zweiten) Republik im Jahr 1945 wurde das Bundeswappen mit dem Wappengesetz in der Fassung StGBl. Nr. 7/1945 in modifizierter Form wieder eingeführt. Der Wappenadler versinnbildlicht, diesem Gesetzestext entsprechend (Art. 1 Abs. 1), „die Zusammenarbeit der wichtigsten werktätigen Schichten: der Arbeiterschaft durch das Symbol des Hammers, der Bauernschaft durch das Symbol der Sichel und des Bürgertums durch das Symbol der den Adlerkopf schmückenden Stadtmauerkrone …. Dieses Wappen wird zur Erinnerung an die Wiedererringung der Unabhängigkeit Österreichs und den Wiederaufbau des Staatswesens im Jahre 1945 dadurch ergänzt, dass eine gesprengte Eisenkette die beiden Fänge des Adlers umschließt.“ Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 1. Juli 1981, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert wird, BGBl. Nr. 350/1981, wurden die Wappengesetze von 1919 und 1945 außer Kraft gesetzt und dem Text des Bundes-Verfassungsgesetzes mit Artikel 8a B-VG eine Verfassungsbestimmung über die Farben, die Flagge und das Wappen der Republik Österreich hinzugefügt. Mit der Neuverlautbarung des Wappengesetzes mit BGBl. Nr. 159/1984 in § 1 in der grafischen Umsetzung der Anlage 1 wurde das Bundeswappen in seiner aktuellen Version eingeführt. | Heraldische Beschreibung des Art. 8a Abs. 2 B-VG , in der Fassung BGBl. Nr. 350/1981 , in Verbindung mit dem Bundesgesetz vom 28. März 1984 über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich (Wappengesetz) in der Stammfassung BGBl. Nr. 159/1984 , Anlage 1 . | Austrian publicist de:Peter Diem with the webteam from the Austrian BMLV (Bundesministerium für Landesverteidigung / Federal Ministry of National Defense) as of uploader David Liuzzo ; in the last version: Alphathon , 2014-01-23. | Datei:Austria Bundesadler.svg | |

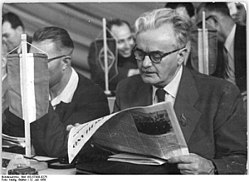

| Es folgt die historische Originalbeschreibung , die das Bundesarchiv aus dokumentarischen Gründen übernommen hat. Diese kann allerdings fehlerhaft, tendenziös, überholt oder politisch extrem sein. Zentralbild Heilig 12.7.1958. V. Parteitag der SED vom 10. bis 16.7.1958 in der Werner-Seelenbinder-Halle, Berlin, 3. Tag: UBz: Das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunisten Partei Österreichs, Franz Honner. | Dieses Bild wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen dem deutschen Bundesarchiv und Wikimedia Deutschland aus dem deutschen Bundesarchiv für Wikimedia Commons zur Verfügung gestellt. Das deutsche Bundesarchiv gewährleistet eine authentische Bildüberlieferung nur durch die Originale (Negative und/oder Positive), bzw. die Digitalisate der Originale im Rahmen des Digitalen Bildarchivs . | Walter Heilig | Datei:Bundesarchiv Bild 183-57000-0275, Berlin, V. SED-Parteitag, 3.Tag.jpg | |

| Urnengrab Franz Honner, Staatssekretär 1893-1964 | Eigenes Werk | HeinzLW | Datei:Feuerhalle Simmering - Arkadenhof - Franz Honner.jpg |