Napoleon in Leoben#

Eine Stadt feiert zweihundert Jahre später den Vorfriedensvertrag von 1797#

Von

Die Bilder wurden vom Verfasser des Essays anlässlich des Ereignis' von 1997 gemacht, sie sind wie die historischen Aufnahmen Teil des privaten Bildarchivs „Bilderflut Jontes“

Leoben Leoben, Steiermark , zweitgrößte Stadt der Steiermark, Sitz der Montanuniversität und der Eisen- und Stahlwerke der VOeST-Alpine Donawitz, war ein einziges Mal Stätte eines welthistorischen Ereignisses. Am 18. April 1797 unterzeichneten hier der damalige Obergeneral der französischen Italien-Armee Napoleon Buonaparte und österreichische Diplomaten den Vorfriedensvertrag von Leoben, der seine Ratifizierung ein halbes Jahr später im friulanischen Campoformio nahe Udine erfuhr und das Bild Europas durchgreifend verändern sollte.

Das geschah zu einer Zeit, als Napoleon noch nicht die vollständige Macht im Staate ergriffen hatte, aber seine militärische Stellung als Armeekommandant nutzte, um sich bald darauf zum Alleinherrscher Frankreichs aufzuschwingen. Wir befinden uns schon mitten in der Zeit der Franzosenkriege, wo in wechselnden Bündnissen und Feldzügen einmal die eine, dann wieder die andere Seite zum Zug kam. Die europäischen Monarchien hatten gegen die von der Revolution geschüttelte Republik Frankreich einen Krieg entfesselt, weil sie u. a. fürchteten, dass dieses Gedankengut auch auf ihre Staaten übergreifen könnte. Im Ersten Koaltionskrieg hatte das Herzogtum Steiermark zwar Rekruten und Geldmittel für die kaiserlichen Truppen stellen müssen, war aber vorerst von direkten Kriegshandlungen verschont geblieben.

Im Frühjahr 1797 aber drang nach siegreichen Gefechten die französische Italienarmee unter Verfolgung der sich aus Oberitalien zurückziehenden österreichischen Truppen aus Kärnten kommend über den Neumarkter Sattel in die Steiermark vor. Oberkommandierender der kaiserlichen Armee war Erzherzog Karl von Österreich, Sohn des Kaisers Leopold II. und Bruder des Erzherzogs Johann. Er lieferte den Franzosen kleinere Rückzugsgefechte bei Wildbad Einöd und Neumarkt. Napoleon, damals erst 28 Jahre alt, jedoch schon einer der glänzendsten Feldherren, war zwar noch an das Regierungsdirektorium in Paris weisungsgebunden. Er wirkte aber bereits souverän nach eigenem Ermessen. Und da die Kommunikationswege überdehnt und der Nachschub für die Armee wegen zu großer Entfernung von den Versorgungsbasen schwierig geworden war, fasste er den eigenmächtigen Entschluss, einen Waffenstillstand, ja vielleicht sogar einen Friedensschluss anzustreben, für den ihm die politischen Voraussetzungen günstig erschienen.

Er streckte also seine Fühler aus und schrieb einen Brief an Erzherzog Karl, in welchem dies deutlich zum Ausdruck kommt:„Herr Obergeneral! Brave Krieger führen den Krieg und verlangen nach Frieden; dauert dieser Krieg denn nicht schon sechs Jahre? Haben wir nicht genug Menschen und der trauernden Menschheit genug Unheil zugefügt? Sie erhebt von allen Seiten Klagen. Europa, welches die Waffen gegen die französische Republik ergriffen, hat sie niedergelegt. Ihre Nation bleibt allein auf dem Kampfplatz und doch soll mehr Blut als je fließen. Dieser sechste Feldzug kündigt sich durch verhängnisvolle Vorzeichen an. Was auch die Folge davon sein mag, wir werden uns noch einige tausend Menschen töten und zuletzt werden wir doch genötigt sein, uns zu verständigen, denn alles hat sein Ziel, selbst die Leidenschaft des Hasses.“

Und tatsächlich wurde am 6. April in Judenburg ein befristeter Waffenstillstand bis zum 20. April geschlossen und die Kämpfe fanden ihr Ende. Erzherzog Karl hatte den Brief Napoleons an ihn sofort nach Wien gemeldet, wo man mit der Lösung zufrieden war und sofort Diplomaten in Marsch setzte, die zu den kommenden Verhandlungen nach Leoben eilten, wo die Friedensverhandlungen stattfinden sollten. Napoleon kümmerte sich nun nicht mehr um die Vorgaben des Direktoriums in Paris und handelte nach eigenem Gutdünken. Zwar wurde von dort ein General abgeschickt, der dem Korsen seine Eigenmächtigkeiten austreiben sollte, aber der war nicht schnell genug und traf erst kurz nach Unterzeichnung des Friedenstraktats in Leoben ein, wo er Napoleon eigentlich hilflos gegenüberstand. Dieser dachte nicht mehr daran, sich von Paris aus etwas vorschreiben zu lassen. Hier in der Steiermark wandelte er sich vom Feldherrn auch zum Politiker und hier machte er sich auch schon Gedanken, wie er der annoch freien Seerepublik Venedig den Garaus machen könnte. Der französische Historiker Christian Jamet nennt in seinem 1992 in Angers erschienen Buch diesen Vorgang „Leoben, ou l’envol de l’Aigle“ – „Der Adler fliegt empor“.

Napoleon erschien von Judenburg kommend mit Armee und seinem Stab und nahm im ehemaligen Nonnenstift Göss Quartier, das nun Residenz des ersten, einzigen und zugleich letzten Bischofs der josephinischen Diözese Franz Joseph Alexander Engl von Wagrain war. Die Bevölkerung hatte trotz des Waffenstillstands sehr unter den Übergriffen der französischen Armee zu leiden.

Wie sah nun Leoben in diesen schicksalsträchtigen Tagen aus? Der Ort war ein Landstädtchen, das bereits durch die Schließung des Jesuitenkollegs 1773 und die Aufhebung des Benediktinerinnen-Stiftes Göss 1782 bedeutenden wirtschaftlichen Schaden erlitten hatte. Auch die 1786 erfolgte der Freigabe des Eisenhandels, der die Stadt Jahrhunderte lang bestens ernährt hatte, minderte die Tatkraft der Einwohnerschaft. J.C.Kindermann nennt Leoben in seinem 1798 erschienen Werk „Repertorium der steiermärkischen Geschichte“ noch immer „die größte und bestgebaute Stadt in der Obersteyermark“. Sie verfügte damals samt Vorstadt über 225 Häuser, die von 350 Familien bewohnt waren, welche insgesamt etwa 3000 Personen ausmachten.

Ein namentlich nicht feststellbarer drittklassiger Maler hielt die Ereignisse dieser Zeit in einem großen und detailreichen Gemälde fest.

Der Blick geht nach Osten. Man erkennt die noch von Mauern umgebene Stadt. Ganz links erhebt sich das ehemalige Jesuitenkolleg mit seiner Kirche St. Xaver. Dann folgt der nach einem Erdbeben erneuerte Torturm, der „Schwammerlturm“. Dahinter befindet sich durch die Perspektive gleichsam verschluckt der Hauptplatz mit Rathaus und den vier Stadtvierteln. Die Begrenzung rechts ist der mittelalterliche sogenannte Freimannsturm der Stadtbefestigung. Das weite Feld ist mit Gärten der Bürger übersät. Das kleine weiße Gebäude ist das Eggenwaldsche Gartenhaus, in welchem der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Von marodierenden französischen Soldaten in Brand gesteckt, geht ein Stadel in Flammen auf. Dahinter ist die seit dem Mittelalter außerhalb der Siedlung gelegene ehemalige Stadtpfarrkirche St. Jakob zu erkennen. In der Flucht nach Westen hin sieht man die noch turmlose Vorstadtpfarrkirche Maria am Waasen inmitten der gleichnamigen Vorstadt. Nach vorne schließen Gruppen von französischen Militärs das Bild ab.

Als Ort der Verhandlungen zwischen Napoleon und den österreichischen Unterhändlern General Graf Meerveldt, Oberstleutnant St. Vincent und de Gallo wurde das Gartenhaus des Barons Egger von Eggenwald gegenüber der damaligen Stadtpfarrkirche zum hl. Jakob gewählt, um eine gewisse Neutralität zwischen der Stadt und der Bischofsresidenz zu schaffen.

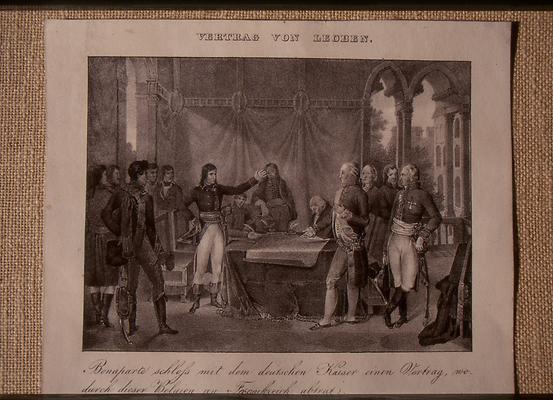

Die graphische Propaganda dieser Zeit bemächtigte sich sofort des Sujets der Verhandlungen und der Unterzeichnung in sehr phantasievoller Weise. Die Künstler konnten sich ja nur auf schriftliche Berichte stützen, denn sie waren wie Reporter selber nicht dabeigewesen.

Der Leobener Friedensschluss wurde auch im übrigen Reich wahrgenommen und fand seinen bildlichen Niederschlag. Zwei Schützenscheiben, die eine in Schwäbisch Hall, die andere in Würzburg, haben sich erhalten.

In diesem kleinen eleganten einstöckigen Lusthäuschen wurden dann am 18. April 1797 der Vorfriedensvertrag oder die Friedenspräliminarien nach langen Unterhandlungen unterzeichnet. Im folgenden Herbst erfolgte dann die Ratifizierung des Definitivfriedens in Campoformio bei Udine, genauer gesagt in der Villa Manin dortselbst.

So saht das Gartenhaus um 1850 aus, als es der Leobener Maler Johann Max Tendler wahrscheinlich als Grundlage für ein Aquarell skizzierte. Zur Zeit des Friedensschlusses wurde der kleine Bau in den französischen Quellen großspurig als Chateau d’ Eckenwald, also als „Schloss“ bezeichnet. Das Erdgeschoß wurde wohl wegen der Bodenfeuchtigkeit zur Unterbringung der Gartengeräte genutzt, während das Obergeschoß, zu welchem man über eine zweiläufige Treppe kommt, einen schönen Raum bildet, der durch vier große Fenster erhellt wird. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam das Häuschen dann in verschiedene Hände, bis es 1922 die Stadtgemeinde Leoben erwarb und hier die städtische Gärtnerei etablierte. 1990 wurde der ursprüngliche Charakter verfälscht, indem flankierend im Erdgeschoß ein Kaffeehaus eingerichtet wurde. Immerhin konnte der Verfasser im Obergeschoß ein kleines Museum einrichten, in dem Graphiken und Objekte an das welthistorische Ereignis erinnerten. Dem historisch desinteressierten und ungebildeten Bürgermeister K.W. war es dann 2015 vorbehalten, dieses museale Kleinod („Brauch man net!“) zu schließen und an seiner Stelle eine Wasserpfeifenbar einzurichten, die inzwischen auch Pleite gemacht hat.

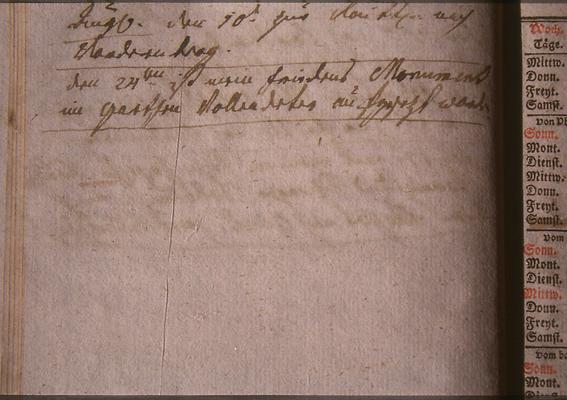

Den Zeitgenossen war die Bedeutung des Ortes durchaus bewusst und dem Besitzer Egger von Eggenwald gefiel es sogar, ein kleines, feines Denkmal, einen Friedensengel inmitten des Gartens vor dem Haus aufzustellen. Er vermerkte dies auch in seinem Schreibkalender.

Das entzückende klassizistische steinerne Engelchen trägt als Symbole in Händen die Trompete des Krieges und die Palme des Friedens.

Bei der Restaurierung hätte man ohne weiteres auch den Garten mit seinen Hecken, Sträuchern und Blumenrabatten original rekonstruieren können. Dieser war von einer Mauer umgeben gewesen und man hätte an dieser lärmumtobten und verkehrsstarken Straßenkreuzung ein stilles Refugium für Besucher schaffen können, denn die bildlichen Unterlagen waren alle erhalten geblieben. Allein, Politiker und Architekten in ihrem Selbstverwirklichungsdrang planten anders und so will sich heute hier kaum mehr jemand niederlassen wollen.

So sah die Städtische Gärtnerei mit ihren plumpen Anbauten und dem Glasbau bis zur Restaurierung 1990 aus.

Noch einmal musste das Baudenkmal mit Hilfe des Bundesdenkmalamtes gerettet werden, als 1975 von dem damaligen Bürgermeister L.P., der übrigens zweifacher Schuldirektor gewesen war, der Plan gefasst wurde, das Haus niederzureißen und an seiner Stelle einen Parkplatz zu errichten.

Als Nebeneffekt des Friedensschlusses wurde in einem geheimen Zusatzprotokoll zwischen Österreich und Frankreich festgelegt, dass gemeinsam u.a. der Seerepublik Venedig der Garaus gemacht und ihnen ihr Territorium zufallen solle, während Österreich zugunsten Frankreichs auf seine linksrheinischen Besitzungen verzichtete. Das war übrigens der einzige Frieden während der Franzosenzeit, der Österreich auch Vorteile brachte. Alle anderen Friedensschlüsse waren Diktatfrieden. Übrigens hielt die Vereinbarung nicht lange und bereits 1799 begann der Zweite Koalitionskrieg gegen Frankreich.

Das Fest soll also stattfinden – Beschlüsse werden gefasst, ein Budget genehmigt, Fachleute wie der Verfasser eingebunden#

Die Stadtgemeinde Leoben unter Bürgermeister M. K. hatte sich also verdienstvoll aufgerafft, um im Jubiläumsjahr 1997 der Ereignisse zu gedenken. Man plante dies als ein großes historisches Spektakel, musste aber auch Widerstände überwinden, die von sogenannten „friedens“bewegten Gruppen ausgingen, die dieses historische Gedenken als dumme und teure „Kriegsspielerei“ diskriminieren wollten. Vergeblich!

Die Planungen sahen vor, dass aus ganz Europa Vereinsgruppen eingeladen wurden, die dem historischen Bücherwissen originalgetreues Leben einhauchen sollten. Und dieser Appell an sie war ein voller Erfolg. Man nennt diese Bestrebungen heute Reenactment „Wiederaufführung“. Dabei werden historische Ereignisse kulturgeschichtlich möglichst authentisch nachgespielt und in Kleidung, Ausrüstung, Bewaffnung und Gebaren einem Publikum vorgeführt. Geschichte soll wieder erlebt werden können. Solche Bestrebungen gab es schon in der klassischen Antike und auch die mittelalterlichen Passionsspiele um Leiden und Tod Christi versuchten auf ihre Weise, diese Historie in aller Emotionstiefe nachzuspielen.

Heute kann man in ganz Europa, aber auch in den USA solche Bestrebungen beobachten. Meist sind es kriegerische Ereignisse, die auf diese Weise Gestalt annehmen. Man lernt römische Legionen, wilde Wikinger, Krieger der Napoleonischen Kriege, nachgespielte Szenen aus berühmten Schlachten wie Waterloo oder Königgrätz kennen, Weltkriegssoldaten marschieren auf und ist dabei, wenn römische Kriegsflussboote auf Patrouille an der unruhigen Grenze gegen Romanen die Donau stromaufwärts gerudert werden. Des Staunens kann kein Ende sein.

In Deutschland wird in Landshut alle fünf Jahre seit 1903 die Hochzeit der polnischen Prinzessin Hedwig/Jadwiga mit Georg dem Sohn des Herzogs Georg des Reichen im Jahre 1475 mit über 2000 streng nach wissenschaftlichen Grundsätzen kostümierten Leuten nachgespielt. Man begegnet ihnen im Straßenbild, bestaunt die Turniere, die halsbrecherisch geritten werden, nimmt an den nächtlichen Gelagen teil und bewundert schließlich den prunkvollen Hochzeitszug in seiner ganzen Pracht. Und das ist nur eines der Beispiele von heute. Immer wieder muss darum gerungen werden, dass diese Gratwanderung zwischen unseriösem Spektakel und wissenschaftlicher Geschichtsvermittlung nicht umkippt. Man spricht auch von Living History oder Histotainment, wobei bei letzterem auch das dabei empfundene Vergnügen, die Unterhaltung zum Ausdruck kommt.

Vielerlei Grundlagen für das Reenactment liefert auch die experimentelle Archäologie, wobei mit den Methoden der Antike versucht wird, Dinge wie Waffen, Rüstungen, selbst Schiffe nachzubauen und dabei Materialien und Funktionen zu ergründen. Besonders der deutsche Archäologe Marcus Junkelmann hat hier Grundlegendes bei der Erforschung der Marschleistungen der Legionen, bei der maritimen Strategie der Römer und bei den Taktiken der Kavallerie geleistet.

Nach Leoben waren für die „Wiederaufführung“ von 1797 zahlreiche Gruppen aus ganz Europa gekommen. Österreicher, Deutsche, Franzosen, Tschechen, Briten nahmen zu hunderten daran Teil. Die Stadtgemeinde Leoben hatte für das Truppenlager die großen Sportflächen in den Murauen, wo heute sich das Asia Spa erhebt, zur Verfügung gestellt. Hier konnte jedermann zu jeder Zeit Besuch abstatten und in diesem militärischen Zeltlager die hunderten Soldaten beobachten, die dieses historische Fest „spielten“.

Der spektakulärste und überzeugendste unter den Einzeldarstellern war wohl Napoleon selber, der von einem Italiener, der in Deutschland als Chemiker arbeitet, dargestellt wurde. Er glich in Alter, Aussehen und Kostümierung ganz dem Großen Korsen, wie er seinerzeit als 28jähriger französischer General aufgetreten war.

Die Porträtähnlichkeit mit dem Original war dabei so groß, dass man tatsächlich vermeinte, in das Antlitz Napoleons mit seinen Gefühlsregungen zu blicken.

Uniform und Zweispitz, wie sie einem französischen General entsprachen, bevor Napoleon als Kaiser der Armee ein neues Gewand anzog, waren in feinsten Tuchen und mit aufwändigsten Goldstickereien und breiten Goldborten geschneidert worden. Dem Vernehmen nach soll der Aufwand dafür an die 100.000 damalige österreichische Schilling gekostet haben. Allein der Gürtel mit Gürtelschnalle sowie die Ärmelrevers und Schulteraufschläge sind eine Meisterleistung an Goldschmiedearbeit und Stickerei.

Der Zweispitz trägt vorne eine große Kokarde in den Farben der revolutionären Tricolore. Wenn er nicht große Uniform trägt, genügt ein einfacher Zweispitz mit einem einfachen dreifarbigen Federstutz

Der Reitersäbel an seiner Seite war die historisch exakte Arbeit eines Waffenschmiedes.

Er war natürlich auch prachtvoll beritten. Seine Satteldecke war ein Leopardenfell, die Schabracke war grellrot.

Natürlich gebührte Napoleon auch ein höchst komfortables Zelt mit Bett, Schreibtisch, Waschbecken und sogar einem kerzenbesteckten Kronleuchter. Essen und Trinken waren für stets parat. Es wurde ständig von Stabswachen behütet.

Napoleons Gegenspieler auf diesem Feldzug war Erzherzog Karl, der Sohn Kaiser Leopolds II. und dadurch auch Bruder Erzherzog Johanns, des „steirischen Prinzen“ und des nachmaligen Kaisers Franz II. (als römisch-deutscher und I. als österreichischer nach der Auflösung des Reiches). Er war ein begabter und tatkräftiger Feldherr und sollte überhaupt der erste sein, der Kaiser Napoleon in der Schlacht von Aspern und Esslingen bei Wien 1809 besiegen sollte. Sein Denkmal steht auf dem Wiener Heldenplatz.

Unter ständigen kleineren Gefechten hatte er seine Armee in die Obersteiermark dirigiert. Seine Korrespondenzen und Friedensfühler mit Napoleon hatten dann im Waffenstillstand von Judenburg und schließlich in den Friedensverhandlungen von Leoben gegipfelt. Mit dem Korsen hatte er sich allerdings nicht getroffen, sondern war nach Wien geeilt, um dort seine weiteren Befehle zu empfangen.

Auch er hatte einen sehr guten und stilecht zurechtgemachten Darsteller während des Leobener Spektakels von 1997 gefunden.

Aus seiner Armee stachen besonders die österreichische Linieninfanterie und die Grenadiere hervor, die unter dem Kommando strammer Offiziere und Unteroffiziere standen und auch noch während der Verhandlungen gedrillt wurden.

Das Lagerleben zeigte die unterschiedlichsten „nachgespielten“ Truppen in einem friedlichen Nebeneinander. Dazu waren gewaltige Vorbereitungen notwendig gewesen. Alle wohnten in Zelten, die auch genau jenen der Originalzeit entsprachen. Man schlief auf Stroh, brauchte Brennholz zum Kochen und auch das Problem der Latrinen musste einer Lösung unterzogen werden.

Eine besondere Rolle spielten in den damaligen Armeen schon seit Landsknechtzeiten die sogenannten „Soldatenweiber“. Zwar gab es unter diesen auch kommerziell handelnde Personen, die sogenannten Marketenderinnen, die vor allem alkoholische Getränke an die Soldaten verkauften. Manchmal sieht man noch heute solche, wenn sie neben dem Tambourmajor einer stilechten Blasmusikkapelle mit einem Schnapsfässchen versehen, manches „Schnapsl“ an die Schaulustigen ausschenken.

Die Masse der die Armee begleitenden Frauen waren jedoch Ehefrauen und Fluchtpersonen, die sich bei der Armee in Sicherheit hatten bringen können und sich nun nützlich mit Kochen, Putzen und Flicken machten. Natürlich gab es darunter auch Personen, die das, was Soldaten auf Feldzügen unter Liebe verstanden, an dieselben verkauften. Aber im Übrigen waren die „Soldatenweiber“ ein wichtiger Bestandteil und sie traten auch im Leobener Reenactment sehr stilvoll und sympathisch auf.

Zu ihren Aufgaben zählte auch das Wasserholen und die Anlage eines Feldlagers wurde immer so geplant, dass ausreichend Wasser aus Quellen oder fließenden Gewässern vorhanden war. Wassereimer waren des Gewichtes wegen meist aus Leinwand oder Leder. Die Frauen hatten trotzdem schwer zu tragen.

Die Versorgung mit Lebensmitteln geschah entweder aus vorher angelegten Verpflegsdepots, meistens aber wurde die bäuerliche Bevölkerung oder besetzte Orte deswegen geplündert und brutale Requisitionen pressten den armen Bauern und Bürgern oft das Letzte heraus. In Leoben herrschte zwar Waffenstillstand, die französische Armee benahm sich aber wie eine siegreiche Besatzungsmacht. Besonders die Division Massena forderte Unmengen an Proviant für Menschen und Pferde.

In den Quellen liest sich das so: „Gefordert wurden 25.000 Portionen Brod, 40 halbe Startin Wein [In der Steiermark fasste 1 Startin etwa 560 Liter], 50 Säcke Reis oder anderes Zugemüs, 30 Wägen Heu, 100 Säcke Haber. 50 leere Wägen, 60 Ochsen, wovon 30 in einer Stund… Man erschöpfte sich hierüber in Vorstellungen, aber es half nichts, es hieß: entweder stellt das Verlangte oder die Stadt wird angezündet und geplündert.“

Gekocht wurde an offenen Feuern auch durch Männer.

Man konnte dabei keinen großen Aufwand treiben, sott in Kesseln über dem Feuer oder briet in eisernen Pfannen oder am Spieß. Für die Versorgung mit dem Hauptnahrungsmittel Brot wurden stets eigene Feldbäckereien etabliert. Die Hauptlast aber lag in den Händen der erfahrenen Frauen, die sättigende Speisen für hunderte, ja wohl auch tausende hungrige Soldatenmäuler und –mägen kochen mussten.

Kartoffeln waren um diese Zeit noch äußerst selten und wurden von den Leuten noch eher als Viehfutter denn als menschliche Speise angesehen.

Gegessen wurde mit dem Holzlöffel aus Holztellern am Boden sitzend und auf dem Schoß.

Da das Wasser meist verunreinigt war und immer wieder schwere vor allem Ruhrepidemien zur Folge hatte, trank man meist Wein, der immer in großen Mengen requiriert wurde. Eine hölzerne Feldflasche gehörte zur Standardausrüstung eines Kriegers.

Nachher gönnte sie der Soldat vielleicht ein Pfeifchen Tabak. Diese Novität aus der Neuen Welt fand besonders durch die Armeen seit dem Dreißigjährigen Krieg weite Verbreitung in Europa. Diese Pfeifchen waren aus gebranntem Ton und wurden von darauf spezialisierten Keramikern hergestellt. Sie wurden an ihrem langen Rohr oft beschädigt. Man brach dann das lädierte Stückchen ab und sie wurde die Pfeife immer kürzer. Neuzeitarchäologen fanden besonders viele in historischen Latrinen.

Im Ersten Koalitionskrieg waren die Uniformen der französischen Armee noch höchst uneinheitlich. Die Krieger waren zwar schlecht ausgerüstet, schlecht bewaffnet und schlecht ausgebildet, dazu ungepflegt und undiszipliniert, dafür aber hoch motiviert, die Revolution und damit die Republik mit Zähnen und mit Klauen zu verteidigen und sich die Feinde zu unterwerfen..

Der damalige Leobener Bürgermeister Franz de Paula Dirnpöck fasste die Ereignisse von 1797 in einem Bericht an die Regierung unter dem Titel „Über das Daseyn der Franzosen in Leoben“ zusammen und schreibt:

„Die Französische Armee war schlecht behoßt und beschuht und hielt sich sehr unreinlich. In ihren Kleidungen herrschte ungeachtet der bey ihnen beliebten Egalité die größte Ungleichheit, einer hatte blaue Strümpfe mit Weibsbilder Zwickeln, ein anderer einen lodernen Bauern Rock, einer wieder einen anderen Hut, und so gieng es untereinander…Die französischen Schildwachen wissen sich gut zu helfen, wenn es nicht beliebt, auf und nieder zu gehen, so setzt sich die Wache nieder, reinigt sich auch allenfalls von lästigen Bewohnern der Kleidung“.

Auch unter den französischen Reenactment-Leuten war dies sehr deutlich – bis auf Flöhe und Läuse – zu beobachten.

Die Verbindung zur Regierung stellten in Zivil gekleidete sogenannte Kriegskommissare her.

Auf freien Plätzen errichteten die Franzosen auch sogenannte Freiheitsbäume, Nadelbaumwipfel, die meist mit einer Jakobinermütze und den Farben der Tricolore geschmückt waren. In Leoben wurde er 1797 so wahrgenommen: „In allen französischen Lagern sah man Freiheits Bäume, die sie aber bey ihrem Abzug selbst niederrissen“. Unter ihnen wurde auch die Carmagnole getanzt, ein Tanz mit Rundgesang, der von der grölenden Menge auch bei Hinrichtungen mit der Guillotine aufgeführt wurde. Es gereicht noch heute den Franzosen zur Schande, dass dies auch geschah, als König Louis XVI. und seine Frau Marie Antoinette unter dem Fallbeil den Tod erlitten.

Im Feldlager trugen die Soldaten nicht den schweren Zweispitz oder Tschako, sondern leichtere Lagermützen.

Die Armeen trugen damals auch noch generell einen Zopf, der genau nach Vorschrift geflochten und gepflegt werden musste.

Gestickte oder applizierte Symbole gaben auch Auskunft über die Funktion des Kriegers. Hier ist es ein französischer Grenadier in Paradeuniform mit flammenden Granaten auf den Frackschösseln.

Da wiederum ein Sappeur oder Zimmermann, denen man heute als Pionier bezeichnen würde. Das Beil wurde auch dazu verwendet, schwer verwundete Pferde, deren es in Schlachten in großer Menge gab, den Gnadentod zu gewähren und ihnen die Schädel einzuschlagen.

Französische Soldatentypen begegneten uns 1997 in großer Zahl.

Prachtvoll adjustierte und uniformierte französische Grenadiere mit hohen Bärenfellmützen und der flammenden Granate am Bandelier.

Die Offiziere der französischen Linieninfanterie waren mit einem metallenen Brustschildchen gekennzeichnet, das als Emblem das altrömische Liktorenbündeln mit Beil (lat. fasces) trug, das im 20. Jahrhundert der italienische Popanz Benito Mussolini als Herrschaftssymbol einführte und wegen welchem seine Ideologie Faschismus genannt wurde. Den Kommunisten und generell den Linken bleibt es bis heute vorbehalten, jeden, der nicht ihren Weisheiten folgt, als Faschisten zu bezeichnen.

Die Standardwaffe der Infanterie war natürlich die Flinte. Sie hatten einen „ungezogenen“, also ohne Drall versehenen Lauf, was die Treffergenauigkeit sehr minderte. Aber es wurde kein Einzelfeuer einexerziert, sondern die Wirkung erhoffte man sich von der Abgabe von Salven. Das Gewehr war ein Vorderlader. Man führte Pulver in Pulverflaschen mit sich, stellte dann aber auf sogenannte Patronen um. Zuerst wurde der Kartusche eine Patrone entnommen, die aber nichts mit der heutigen Munition zu tun hat. Sie war eine Papierhülse, in der eine Bleikugel und eine genau bemessene Portion Schießpulver steckten. Man biss der Hülle die Spitze am, leerte das Pulver in den Lauf, zerknüllte das Papier zu einer Kugel, das sogenannte Kugelpflaster, das eine gewissen Gasdichtung herstellen sollte, und steckte sie in den Lauf. Die Bleikugel folgte und dann zog der Schütze den eisernen Ladstock aus dem Gewehrschaft und stopfte die Ladung fest. Manche wollten sich dem Wehrdienst, der lebenslang war entziehen, indem sie sich die Schneidezähne einschlugen und so nicht mehr die Patrone abbeißen konnten. Dafür gab es schwere Strafen.

Um das Gewehr auch als Stichwaffe für den Nahkampf verwenden zu können, hatte der Kämpfer ein Bajonett an seiner Seite, das aufgesteckt wurde. Der Bajonettkampf wurde besonders gedrillt, beim Schießen nur die Schnelligkeit des Ladens trainiert.

Zur Schussabgabe wurde nun der Hahn gespannt, in welchen ein Feuerstein – hier nur ein Stückchen Holz – eingespannt war. Beim Schuss wurde durch eine Feder unter Betätigung des Abzugzüngleins der Hahn nach vorne geschleudert, die Pulvergangabdeckung aufgerissen, auf ihr ein Funke geschlagen, der das aufgeschüttete Feinpulver in Brand setze. Dieser schlug nun in den Lauf hinein und der Schuss brach.

Hier als Ehrensalve, eine sogenannte „Generaldecharge“ durch die Murauer Schützengarde.

Es war auch Feldartillerie vertreten. Deren Geschütze hatten Bronzerohre, welche auf einer hölzernen Lafette gelagert waren. Man beförderte die „Stücke“, indem man sie an Pferdegespanne als Protze anhängte und so blitzschnellen Stellungswechsel ermöglichte.

Die Geschütze waren Vorderlader. Verschossen wurden meist Vollkugeln aus Stein, später aus Eisen. Im Nahkampf wurden auch feinteilige Schrapnellladungen verfeuert, die unter der angreifenden Infanterie furchtbare Wirkungen erzielen konnten.

Die Kanoniere trugen in einer eigenen Tasche in Gürtelhöhe auf dem Rücken eine sogenannte Kartusche, die Geschützbedienungen mit gekreuzten Kanonenrohren, die Offiziere mit dem antiken Legionsadler.

War eine Kanonenkugel wegen zu schwacher Pulvertreibladung im Rohr steckengeblieben, so versuchte man sie mit einem speziellen Bohrer wieder herauszuziehen.

Die altösterreichische Artillerie trug als Uniform einen rotbraunen Rock.

Die Militärmusik hatte eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Sie diente nicht nur der Anfeuerung der eigenen im Gefecht stehenden Soldaten. Durch sie wurden auch vielfältige Signale zum Gefechtsverlauf durch Trompeten, bei den Franzosen durch Hörner weitergegeben, die den Schlachtenlärm übertönen sollten. Zu den schönsten zählen die der österreichischen Armee. Sie wurden von Michael Haydn, dem Bruder des großen Haydn eigens komponiert. 1797 schuf Joseph, als sich die französische Armee immer mehr den Kernlanden der Monarchie näherte, auch eine Messe, die die Gefühlswelten der angsterfüllten Bevölkerung in wunderbarer Weise zum Ausdruck bringt. Man nennt sie heute noch die Missa in tempore belli /“ hl. Messe in Kriegszeiten“. Und zur selben Zeit entstand auch die Kaiserhymne.

Einen besonders prächtigen und eindrucksvollen Auftritt hatte die französische Banda. Man war längst von der alten Feldmusik nur mit Trommeln und Pfeifen abgekommen und hatte die sogenannte „türkische Musik“, also ein Ensemble mit sehr vielen und lauten Blechinstrumenten, Tschinellen und Schlagzeug für sich adaptiert. An der Spitze marschierte der Tambourmajor mit dem Stab, mit dem er Takt und Bewegungen signalisierte.

Trommelwirbel und schmetternde Trompeten ließen die Menschen aufhorchen, wenn die Kapelle sich näherte oder sich zum Konzert aufstellte.

Ebenso trat mit viel Getöse die österreichische Regimentsmusik auf. Auch ihre zündenden Regimentsmärsche dienten dazu, den Soldaten anzuzeigen, wo ihre Regimenter in Trubel der Schlacht sich gerade befanden.

Als sich das große Fest mit einer Parade auf dem Hauptplatz am dritten dem Ende zu neigte, kam auch noch die Murauer Bürgergarde in ihren Uniformen und Bärenfellmützen im Stil des Jahres 1809 mit ihren Offizieren, Chargen und Schützen auf den Plan.

Wieder wurden Generaldechargen für die Ehrengäste abgefeuert und der berühmte Samson machte sein Tänzchen. So endete ein imposantes Fest zweihundert Jahre nach einem historischen Ereignis, das Leoben in ganz Europa bekannt gemacht hatte.

Weiterführendes#

- Samson Bräuche (Heimatlexikon)

- Napoleon und das Stift Melk an der Donau (Essay)