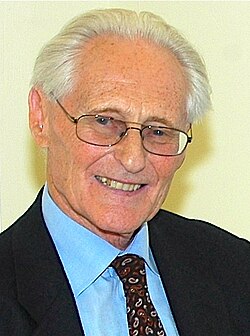

Hans Tuppy

Hans Tuppy (* 22. Juli 1924 in Wien; † 24. April 2024 ebendort[1][2]) war ein österreichischer Biochemiker und Politiker. In der Bundesregierung Vranitzky II war er für die ÖVP Bundesminister für Wissenschaft und Forschung.

Leben

Herkunft

Hans Tuppy war ein Sohn des späteren österreichischen Staatsanwaltes Karl Tuppy. Sein Vater hatte 1934 die Anklage gegen die nationalsozialistischen Mörder des Reichskanzlers Dollfuß vertreten. Die beiden Haupttäter, Otto Planetta und Franz Holzweber, wurden hingerichtet. 1939 kam sein Vater, nach seiner Verhaftung Mitte März 1938, ins KZ Sachsenhausen und wurde dort so stark misshandelt, dass er Mitte November 1939 starb. Haupttäter war der spätere SS-Unterscharführer Roland Puhr.

Werdegang

Hans Tuppy engagierte sich schon während seines Chemiestudiums im wissenschaftspolitischen Bereich und war Mitbegründer der Katholischen Hochschulgemeinde und der „Freien österreichischen Studentenschaft“.[3] Tuppy promovierte 1948 an der Universität Wien mit dem Thema Synthese des Cuskhygrins. Versuche zu einer Synthese des Dictamnins zum Dr. phil.[4] 1956 folgte seine Habilitation.[5]

Ab 1958 war er außerordentlicher Professor für Biochemie an der Universität Wien und ab 1963 Ordinarius am neu eingerichteten Institut für Biochemie an der medizinischen Fakultät der Universität. Für zwei Jahre war er ab 1970 Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Als Rektor der Universität Wien war er von 1983 bis 1985 eingesetzte und zeitgleich Vorsitzender der Österreichischen Rektorenkonferenz.

Von 1974 bis 1982 war er zusätzlich Präsident des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF). Er war von 1985 bis 1987 gewählter Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

In der Bundesregierung Vranitzky II war er mit der Einrichtung Ende Januar 1987 österreichischer Bundesminister für Wissenschaft und Forschung und blieb dies bis April 1989. Erhard Busek übernahm das Bundesministerium. Tuppy kehrte an die Universität zurück. 1994 wurde er emeritiert.

Von 2003 bis 2008 war er Vorsitzender des Universitätsrates der Universität für Bodenkultur Wien.[6]

Stationen, Preise und Auszeichnungen

Hans Tuppy wurden in seiner langjährigen Tätigkeit diverse Ehrendoktorate, 1975 das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst[7], 1978 die Wilhelm-Exner-Medaille sowie 2002 der Ludwig-Wittgenstein-Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft[8] verliehen. Er wurde auch in die Päpstliche Akademie der Wissenschaften[9] berufen. 2011 erhielt er das Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.[10] 2014 erhielt Tuppy den Großen Preis des Kardinal-Innitzer-Preises sowie das Große Goldene Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich.[11] Er war Ehrendoktor, Ehrenringträger und Ehrensenator der Universität für Bodenkultur Wien.[12]

Als junger Forscher arbeitete Hans Tuppy in Cambridge mit Frederick Sanger an der Sequenzaufklärung des Insulins.[13] Frederick Sanger erhielt 1958 für diese Arbeit den Nobelpreis, seither gilt Tuppy als „Fast-Nobelpreisträger“.

Nach Cambridge ging Tuppy an das Karlsberg-Laboratorium in Kopenhagen, Dänemark, und kehrte erst 1951 wieder nach Wien zurück, wo er Assistent am II. Chemischen Institut der Universität Wien wurde. Tuppy spezialisierte sich nie auf nur ein Thema, sondern versuchte immer, möglichst breit in seinen Interessen zu bleiben. Beispiele sind Arbeiten an Nukleinsäuren, Kohlenhydraten oder Viren. Mit Helmut Schenkel-Brunner arbeitete er etwa an der enzymatischen Umwandlung von Blutgruppensubstanzen des AB0-Systems. Mit Peter Meindl gelang ihm die Entdeckung einer Gruppe von Neuraminsäurederivaten mit antiviraler Wirksamkeit.

Nicht nur wissenschaftlich sehr erfolgreich engagierte sich Tuppy auch wissenschaftspolitisch. Er arbeitete an der Formulierung des Forschungsförderungsgesetzes mit,[14] führte während seiner Präsidentschaft beim Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung das Peer-Review-Verfahren ein und setzte während seiner politischen Funktion als Bundesminister für Wissenschaft und Forschung einige Neuerungen um.

Tuppy war ab 1965 Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina[8] und ab 1967 wirkliches Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.[15] 1989 wurde er als ordentliches Mitglied in die Academia Europaea aufgenommen.[16]

2022 war er Vorsitzender der Findungskommission für die Präsidentschaft der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.[17] Er wurde am Grinzinger Friedhof bestattet.[18]

Weblinks

- Literatur von und über Hans Tuppy im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Ausstellung über das Leben von Hans Tuppy

- Gehrer gratuliert Tuppy zum 80. Geburtstag ( vom 27. Juni 2006 im Internet Archive)

- Eintrag zu Hans Tuppy im Austria-Forum (im AEIOU-Österreich-Lexikon)

- Eintrag über Hans Tuppy in der Datenbank der Wilhelm-Exner-Medaillen-Stiftung.

- Aufnahmen mit Hans Tuppy im Onlinearchiv der Österreichischen Mediathek (Interviews, Radiobeiträge)

- Hans Tuppy auf der Website des österreichischen Parlaments

- Hans Tuppy im Munzinger-Archiv (Artikelanfang frei abrufbar)

- Hans Tuppy im Wien Geschichte Wiki der Stadt Wien

- Informationen zu und akademischer Stammbaum von Hans Tuppy bei academictree.org

Einzelnachweise

- ↑ Medizinischen Universität Wien: MedUni Wien trauert um Hans Tuppy | MedUni Wien. Abgerufen am 9. Mai 2024.

- ↑ FWF trauert um seinen ehemaligen Präsidenten Hans Tuppy APA-OTS vom 8. Mai 2024, abgerufen am 8. Mai 2024

- ↑ 60 Jahre Österreichische Hochschülerschaft. ( vom 13. Juli 2012 im Webarchiv archive.today) ORF/APA, 10. März 2006.

- ↑ Dissertation: Synthese des Cuskhygrins. Versuche zu einer Synthese des Dictamnins, Wien, Univ., 1948 – Permalink Österreichischer Bibliothekenverbund

- ↑ Beiträge zur Konstitutionsermittlung biologisch aktiver Polypeptide und Proteine, Wien, Habil.-Schrift, 1956 – Permalink Österreichischer Bibliothekenverbund

- ↑ Hans Tuppy. In: kurienwissenschaftundkunst.at. Archiviert vom am 4. März 2016; abgerufen am 19. Februar 2017.

- ↑ Handakten der ÖAW (PDF; 27 kB)

- 1 2 Hans Tuppy. ( vom 1. Oktober 2013 im Internet Archive) ÖFG, 2002, abgerufen am 17. Februar 2012.

- ↑ Ulrich Nersinger: Geschichte und Ziele der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften. In: zenit.org. 12. Oktober 2007, abgerufen am 19. Februar 2017.

- ↑ Universitäts- und Forschungszentrum Tulln eröffnet. Artikel vom 29. September 2011, abgerufen am 16. August 2017.

- ↑ derStandard.at – Republik ehrt Hans Tuppy mit Ehrenzeichen zum 90. Geburtstag. Artikel vom 23. September 2014, abgerufen am 2. Juni 2015.

- ↑ Ehrenkategorien der Universität für Bodenkultur Wien auf boku.ac.at, abgerufen am 28. Juli 2024.

- ↑ Hans Tuppy: Aminosäure-Sequenzen in Proteinen. In: Naturwissenschaften. Band 46, Nr. 2, 1959, S. 35–43, doi:10.1007/BF00599080.

- ↑ R. Fialka: Die finanzielle Entwicklung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung seit der Gründung 1967. Wien, 2007 (Diplomarbeit, PDF; 906 kB).

- ↑ Mitgliederverzeichnis: Hans Tuppy. ÖAW, abgerufen am 2. Mai 2024.

- ↑ Mitgliederverzeichnis: Hans Tuppy. Academia Europaea, abgerufen am 3. August 2017 (englisch).

- ↑ science ORF at/Agenturen red: Drei Kandidaten für Zeilinger-Nachfolge. 31. Januar 2022, abgerufen am 18. März 2022.

- ↑ Johann Tuppy in der Verstorbenensuche bei friedhoefewien.at

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Tuppy, Hans |

| KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Politiker und Biochemiker |

| GEBURTSDATUM | 22. Juli 1924 |

| GEBURTSORT | Wien |

| STERBEDATUM | 24. April 2024 |

| STERBEORT | Wien |

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Wappen der Republik Österreich : Nicht gesetzeskonforme Version des österreichischen Bundeswappens, umgangssprachlich „Bundesadler“, in Anlehnung an die heraldische Beschreibung des Art. 8a Abs. 3 Bundes-Verfassungsgesetz mit zwar nach Wappengesetz detailliertem, aber schwarzem statt grauem Gefieder, mit zu grellem Gelb sowie mit inkorrekter Darstellung des Bindenschilds, da die weiße Binde zu breit und der untere rote Balken zu schmal sowie der Spitz, statt halbrund zu sein, zu flach gerundet ist: Das ursprüngliche Staatswappen wurde in der ersten Republik Österreich im Jahr 1919 eingeführt. Im austrofaschistischen Ständestaat wurde es im Jahr 1934 wieder abgeschafft und, im Rückgriff auf die österreichisch-ungarische Monarchie, durch einen Doppeladler ersetzt. In der wiedererstandenen (zweiten) Republik im Jahr 1945 wurde das Bundeswappen mit dem Wappengesetz in der Fassung StGBl. Nr. 7/1945 in modifizierter Form wieder eingeführt. Der Wappenadler versinnbildlicht, diesem Gesetzestext entsprechend (Art. 1 Abs. 1), „die Zusammenarbeit der wichtigsten werktätigen Schichten: der Arbeiterschaft durch das Symbol des Hammers, der Bauernschaft durch das Symbol der Sichel und des Bürgertums durch das Symbol der den Adlerkopf schmückenden Stadtmauerkrone …. Dieses Wappen wird zur Erinnerung an die Wiedererringung der Unabhängigkeit Österreichs und den Wiederaufbau des Staatswesens im Jahre 1945 dadurch ergänzt, dass eine gesprengte Eisenkette die beiden Fänge des Adlers umschließt.“ Mit dem Bundesverfassungsgesetz vom 1. Juli 1981, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 geändert wird, BGBl. Nr. 350/1981, wurden die Wappengesetze von 1919 und 1945 außer Kraft gesetzt und dem Text des Bundes-Verfassungsgesetzes mit Artikel 8a B-VG eine Verfassungsbestimmung über die Farben, die Flagge und das Wappen der Republik Österreich hinzugefügt. Mit der Neuverlautbarung des Wappengesetzes mit BGBl. Nr. 159/1984 in § 1 in der grafischen Umsetzung der Anlage 1 wurde das Bundeswappen in seiner aktuellen Version eingeführt. | Heraldische Beschreibung des Art. 8a Abs. 2 B-VG , in der Fassung BGBl. Nr. 350/1981 , in Verbindung mit dem Bundesgesetz vom 28. März 1984 über das Wappen und andere Hoheitszeichen der Republik Österreich (Wappengesetz) in der Stammfassung BGBl. Nr. 159/1984 , Anlage 1 . | Austrian publicist de:Peter Diem with the webteam from the Austrian BMLV (Bundesministerium für Landesverteidigung / Federal Ministry of National Defense) as of uploader David Liuzzo ; in the last version: Alphathon , 2014-01-23. | Datei:Austria Bundesadler.svg | |

| The Wikimedia Commons logo, SVG version. | Original created by Reidab ( PNG version ) SVG version was created by Grunt and cleaned up by 3247 . Re-creation with SVG geometry features by Pumbaa , using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) | Reidab , Grunt , 3247 , Pumbaa | Datei:Commons-logo.svg | |

| Hans Tuppy, 2005 | Eigenes Werk | Loimo | Datei:Hans Tuppy 28 Nov 2005.jpg | |

| Logo der Österreichische Universitätenkonferenz | Vektordaten: Logo_uniko.pdf Farbinfo: Logo_uniko_web.png | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Österreichische Universitätenkonferenz logo.svg |