„was wir sind, sind wir niemals ganz und gar...“ #

Sichtweisen der Beziehung zum anderen Menschen [1]#

Freundlicherweise zu Verfügung gestellt von der Zeitschrift: Behinderte Menschen, Heft 1 - 2013

Von

Ursula Stinkes

Der Beitrag problematisiert die Frage, wie wir unsere Beziehung zu anderen Menschen verstehen, ohne dass diese aus dem Schutzbereich des Ethischen herausfallen. Über die Fremdheit unseres Selbst, die (körperlich verfasste) Sozialität und Responsivität wird aufgezeigt, wie wir unsere Beziehung zum anderen Menschen begreifen können, damit diese im Schutzbereich des Ethischen verbleiben.

Vorbemerkungen #

Im Diskurs um Fragen integrativer Beschulung, die der regulativen Idee (vgl. Benner 2010) der Inklusion verpflichtet ist, fallen zwei Positionen auf, welche je für sich die Hoheitsdeutung über die Frage nach dem Status des behinderten Menschen beanspruchen. Es geht um die Frage nach Behinderung als Kategorie für eine „Gruppe“ von Menschen oder aber um eine radikal verstandene De- Kategorisierung, die Respekt und Anerkennung von behinderten Menschen nur dann in ihren Grundzügen verwirklicht sieht, wenn zumindest von der dominanten Wahrnehmung des anderen Menschen als Mensch mit Behinderung abgesehen wird. Der Diskurs um Fragen zur Kategorisierung und De-Kategorisierung ist wissenschaftlich notwendig. Denn Stigmatisierung, Diffamierung, Zuschreibungs- prozesse halten in ihrem Gefolge mindestens den Ausschluss von … für kategorisierte Gruppen bereit. Wer, unter welchen Vorzeichen, wann, wie und mit welchen Nebenfolgen einbzw. ausgeschlossen wird – dies sind Fragen, die nicht nur für die Betroffenen von Bedeutung sind. Einschlüsse wie Ausschlüsse können Zeichen der Gewalt, der Ungerechtigkeit mit sich führen – für die betroffenen Menschen sind dies kaum erträgliche konkrete Lebensbedingungen. So schreibt Hans Weiß in Bezug auf Kinder in Armutsverhältnissen: „Die mit Armut und Benachteiligung verbundenen Selektionsprozesse werden durch das Bildungssystem nicht ausgeglichen, sondern verfestigen sich – in Deutschland mehr als in vergleichbar entwickelten Ländern. Andererseits gibt es nicht nur Exklusionsprozesse im Sinne eines erlittenen Ausschlusses aus gesellschaftlichen Zusammenhängen. Vielmehr zeigen sich Tendenzen bewusster Selbstabsonderung reicher Gruppen bis hin zu privilegierten „Parallelwelten“ (Weiß 2010). Fragen erlittener Ausgrenzung, aber auch bewusste Selbstexklusion sind innerhalb einer Ungleichheitsgesellschaft bedeutsam. So formuliert Weiß: „Pädagogik der Vielfalt“ (Prengel 2006) gilt in der integrations- bzw. inklusionsorientierten Pädagogik zu Recht als tragendes Prinzip. Eine „Pädagogik der Vielfalt“ versucht, jedem Kind, unabhängig von seiner Begabungshöhe, sozialen Herkunft, kulturellen Lebensform, seinem Geschlecht oder einer Behinderung, unbedingte Akzeptanz zu geben, es in seiner Individualität zu achten; denn „es ist normal, verschieden zu sein“. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Motto ebenso wie die Leitidee einer „Pädagogik der Vielfalt“ nicht frei von der Gefahr ist, einseitig verstanden zu werden. Ich möchte dies an einem drastischen Beispiel verdeutlichen. Im ehemaligen Apartheidregime Südafrikas hätte der Satz: „Es ist normal, verschieden zu sein“ von der schwarzen Mehrheitsbevölkerung als blanker Zynismus aufgefasst werden müssen. Die Leitidee der Anerkennung der Verschiedenheit der Menschen kann auch zur Rechtfertigung hierarchischer Unterschiede missbraucht werden“ (Weiß 2010).

Was zur Frage steht, formuliert Hans Weiß sehr deutlich: Es steht zur Frage, wie wir unsere Beziehung zu anderen Menschen verstehen, ohne dass diese bei dieser Verstehens- und Erkennensprozedur aus dem Schutzbereich des Ethischen herausfallen.

Mit dieser von Hans Weiß – vor dem Hintergrund vor allem von Kindern und Jugendlichen in Armutsverhältnissen – in vielfacher Weise anders kontextualisierten Frage werde ich mich im nun Folgenden auseinandersetzen.

Das Ich ist nicht Herr/Frau im eigenen Haus ...#

Beginnen möchte ich mit einem Auszug aus einem Buch von Pascal Mercier (2004, 35) „Von tausend Erfahrungen, die wir machen, bringen wir höchstens eine zur Sprache, und auch diese bloß zufällig und ohne die Sorgfalt, die sie verdiente. Unter all den stummen Erfahrungen sind diejenigen verborgen, die unserem Leben unbemerkt seine Form, seine Färbung und seine Melodie geben. Wenn wir uns dann, als Archäologen der Seele, diesen Schätzen zuwenden, entdecken wir, wie verwirrend sie sind. Der Gegenstand der Betrachtung weigert sich stillzustehen, die Worte gleiten am Erlebten ab und am Ende stehen lauter Widersprüche auf dem Papier. [...]

Aber wenn dem so ist, dass wir nur einen kleinen Teil von dem leben können, was in uns ist – was geschieht mit dem Rest?“

Mercier drückt in diesen Sätzen versagte Erfahrung aus. Eine Erfahrung, die nur zu einem Teil gemacht und gelebt werden kann und ebenso nur zu einem Teil dem Ich zugänglich ist. So unterschiedliche Künstler wie Andy Warhol, Francis Bacon, Cindy Sherman und das Ehepaar Blume (um nur einige zu nennen) führen uns Wissenschaftlerinnen und Pädagoginnen vor Augen, was zu sehen und zu begreifen für uns scheinbar nur mühsam möglich ist: dass das Ich ein Spiel der Unterscheidungen, der Differenzen oder mit Foucault „ein Unterschied der Masken“ (Foucault 1981, 190) ist. Künstler begreifen sehr schnell, dass das Ich nicht als Identitätspol oder Kern begriffen werden kann, eine homogene Eigenheit sowenig vorhanden ist wie die Illusion von einem dominanten, starken, autonomen Ich.

Ausgeblendet wird, dass uns allen Erfahrung entgeht, wir ein Leben zu leben haben und dürfen, das sicher ebenso vom Ungesagten und Ungelebten her bestimmt wird als vom geplanten und ausgesagten ausgeklügelter Lebens-Strategien scheinbar dominant selbstbewusst- autonomer Individuen. Erinnert sei daran, dass wir mit unserer Selbstreflexion immer schon zu spät kommen (vgl. Merleau- Ponty 1966), vor allem dann, wenn wir wieder einmal Freundschaften durch schauerliche Verhaltensweisen in den Sand gesetzt haben. Und wir bemerken an der Trauer über diese Versagungen, dass wir nur in Resonanz auf andere existieren (vgl. Mead 1962). Von Eigenem zu reden oder von einer klar umrissenen Identität, kommt nur jenen in den Sinn, welche die besondere Determination gerade in den als eigentümlichst empfundenen Lebensbereichen vergessen haben: etwa, wenn es um den Geschmack geht, die Art, sich in Räumen zu bewegen, die Vorlieben für eine bestimmte Musik etc. (vgl. Bourdieu 1987). Unser „Gehabe“ (Habitus) lebt von vergangenen und gegenwärtigen wie zukünftigen (biografisch bedingten) Verhältnissetzungen. Es macht daher für seine Vorlieben, seinen Geschmack, seine Art, sich in Räumen zu bewegen, einen großen Unterschied, ob ein Kind in bitteren Armuts- und Gewaltverhältnissen aufgewachsen ist oder in einem mittelstandssozialisierten Akademiker(innen)milieu.

Kein Ich ist vollständig bei sich selbst, denn wir sind eine Abwandlung unserer biografischen Erlebnisse und Erfahrungen, wir sind in vielfältigen Maskeraden und Rollen zu finden und nicht zu lösen vom Anderen und Anderem: Ein Spiegelspiel von uns selbst, dem anderen Menschen, von der „Welt“. Wir sind von „Fremdheit“ durchzogen, das heißt beispielsweise, eine Vergangenheit bestimmt uns mit, die für uns niemals mehr Gegenwart werden kann. Wir haben eine Ahnung von diesen Zusammenhängen, wenn wir ein Foto von uns aus Kindertagen betrachten: es scheint nicht fassbar, dass dieses Kind etwas mit der Frau/ dem Mann zu tun hat, die/der gerade das Foto betrachtet von sich selbst als einem (gewesenen) Kind. Roland Barthes hat dies sehr treffend so ausgedrückt:

„Wenn mein Versteinertsein aufhört, wenn ich die Fotografie betrachte, dann hat das nichts mehr zu tun mit der Reflexion von Identität, wäre sie auch träumend [...]. Ich bin zugleich bekümmert und auch beglückt über das, was ich sehe: ich sehe mir nie ähnlich. Dieses Bild wirkt wie ein Medium: es bringt mich in Beziehung zu meinem Körper, weckt in mir einen dumpfen Traum, dessen Einheiten die Zähne sind, die Haare, die Nase, Magerkeit, Beine mit Kniestrümpfen, die nicht zu mir und doch niemandem anders als mir gehören: so befinde ich mich in einem Zustand beunruhigender Vertrautheit: ich sehe den Riß des Subjekts (eben das, wovon ich nichts sagen kann) (...)“ (Barthes 1978, Einleitung).

Wir können uns nicht selbst reflexiv einholen. Wir sind nicht „Herr/Frau im eigenen Haus“, bleiben uns zu einem guten Teil fremd. Dies verhindert auf schlagende Weise, dass wir dem Anderen wie ein Sortiment an Eigenschaften unter die Augen kommen können. Es verhindert, dass dieser – wenn er nur einigermaßen guten Willens ist – uns durchschaut, zu wissen meint, wer wir sind und wessen wir („passgenau“) bedürfen könnten. Wygotski wusste dies und sprach allenfalls von „Zonen der nächsten Entwicklung“ (vgl. Wygotski 1987, 300; Hervorh. U. S.) anstatt von Ist- und Soll-Zuständen, die letztlich – wenn auch gut gemeint – latent vorgeben, zu wissen, wen man vor sich hat, welche Kompetenzspektren der andere bespielen kann. Ein wenig in Sorge kann geraten, wer das detektivische Aufspüren von Kompetenzen und Lebens-Laufbahnen bei behinderten Kindern betrachtet. Das Ich ist ein dauernder Protest gegen jede Form der Stigmatisierung im Sinne der Festlegung/Festschreibung, weil es sich durch und in der Auseinandersetzung mit Welt verändert, diese wiederum mitverändert und so in eine Dynamik gerät, die es selbst ist, die außerordentlich produktiv ist. „Muster dieses Ichs ist nicht mehr das klare, wache Bewusstsein, sondern der Leib, indem Bewusstsein und Körper ein Geflecht bilden, indem sich Fremdes und Eigenes, Vergangenes und Zukünftiges, Materielles und Ideelles, Soziales und Individuelles durchdringen“ (Meyer-Drawe 1990, 153). Dass unser Körper sozial und das Soziale körperlich ist, drückt die Weltgesundheitsorganisation mit dem Begriff des Menschen als einer „bio-psycho-sozialen Einheit“ (ICF) aus. Als leibliche Wesen haben wir nicht die Wahl zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, zwischen Autonomie und Heteronomie, zwischen Identität und Nicht-Identität. Unsere Möglichkeiten verwirklichen sich „dazwischen“, weil wir antwortende Wesen sind: Wir „antworten“ auf die Verhältnisse (Selbst-, Welt- und Anderenverhältnisse), in denen wir leben. Das Ich ist aus diesen Gründen unbestimmt oder besser: eine Antwort als bio-psycho-soziales Wesen auf das Verhalten und Handeln der anderen Menschen, an dessen Verhalten und Handeln es gleichwohl mitwirkt.

Responsivität: Verhalten „antwortet“ aufeinander...#

Wenn wir das Ich derart begreifen, dann haben wir ein „antwortendes Subjekt“ vor Augen. Trotz vielfältiger theoretischer Differenzen haben so unterschiedliche Autoren wie Merleau-Ponty, Lacan, Adorno, Waldenfels ein Subjekt im Blick, das auf die Verhältnisse, in denen es lebt, „antwortet“. Responsivität bedeutet „Antwort“ geben auf Ansprüche, Fragen, Anforderungen, Provokationen, Aufforderungen, Angewiesenheit, Begehren des Anderen. Mit „Antwort“ ist hier nicht nur sprachliches Antworten gemeint, sondern auch körperliches Antworten, Verhalten, Handeln. Antwortverhalten oder „responsives Verhalten“ wurde bereits von dem Gestaltpsychologen Kurt Goldstein (1934) dargelegt. Antwortverhalten ist deshalb möglich, weil unser Leib mit der Welt „fusioniert“ oder verflochten ist in einer Weise, die das Denken nachträglich sein lässt (vgl. Merleau-Ponty 1986, 43 ff.). Waldenfels führt aus, dass der Begriff „Responsivität“ gerade keine „zirkuläre Kausalität“ (Waldenfels 2000, 371) meint. Am Beispiel: Ich bewirke durch meine Anwesenheit, dass mein Gegenüber mir die Hand zum Gruß reicht. Dies wird für mich zum Reiz, die Hand ebenfalls auszustrecken (oder es bleiben zu lassen). Diesem bekannten Modell fügt Waldenfels das Worauf des Antwortens hinzu (den Anspruch und die Aufforderung). Antworten erschöpft sich nicht in einem Was (Behebung eines Wissensmangels, Verhaltens- und/oder Handlungsmangels), sondern wir müssen einen Unterschied oder eine Differenz geltend machen zwischen dem „Was/Wie ich antworte“ und dem „Worauf ich antworte“. Das „Antworten auf“ gilt immer einem Anspruch, in dem sich der andere Mensch vernehmbar macht: Er spricht mich an und erhebt einen Anspruch an mich, der sich meiner Verfügung und Aneignung entzieht, da er mich mitbestimmt (siehe oben). Man könnte sagen: Als responsiv gilt, was jenseits von Sinn und Regel ist und worauf geantwortet wird (vgl. Busch / Därmann / Kapust 2007, 26). Es geht über eine Regel hinaus, unterliegt keiner Norm und geht nicht vollständig in Sinn auf. Also: Worauf genau „antworten“ wir, wenn wir jemandem die Hand entgegenstrecken? Eine Norm? Eine Verhaltensregel? Eine sinnvolle gesellschaftliche Interaktion? Das Worauf der Antwort und das Was bzw. Wie der Antwort unterscheiden sich, denn ich kann sehr wohl sagen, was oder wie ich antworte (per Handschlag), aber nicht, worauf ich genau antworte.

Der Mensch als behinderter, erkrankter, pflegebedürftiger Mensch...#

Wie bereits dargelegt, ist „das Subjekt“ oder „der Mensch“ nicht als bruchlose Einheit, als kernhafte Identität zu verstehen. Wir gehen von einem leiblichen, also antwortenden Ich (siehe oben) aus, das sich selbst gegenüber und seinen Reflexionen über sich selbst immer „zu spät“ kommt, also letztlich immer nur „nach-denken“ kann. Das Ich als bio-psychosoziale Einheit (ICF) ist darüber hinaus per se ein verletzliches, angewiesenes Ich. Es büßt durch seine existenzielle Verletzlichkeit keineswegs seine Souveränität ein. In ähnlicher Weise formuliert Judith Butler: „Leugnen wir unsere Beschränkungen, so verleugnen wir, was an uns menschlich ist (...) man (muss = U.St.) nicht souverän sein, um moralisch zu handeln; vielmehr muss man seine Souveränität einbüßen, um menschlich zu werden (vgl. Butler 2003, 11).“ Wir gewinnen mithin an moralischer Integrität durch die Annahme unserer Angewiesenheit und Verletzlichkeit. Wie ist das zu verstehen?

Es gibt eine existenzielle Verletzlichkeit, die allen Menschen eigen ist, jedoch im Falle der Menschen, die als behindert, pflegebedürftig, schwer erkrankt usw. gelten, zu

- einer Beraubung ihrer Artikulationsmöglichkeiten,

- Beschädigung ihrer Achtung und Würde,

- Exklusion aus der Gesellschaft und

- einer Infragestellung ihres Lebens

führen können. Ein Beispiel: Man denke an den Praena-Test zur Früherkennung von Trisomie 21. Bisher erfolgte eine Fruchtwasserpunktion bei Vorliegen einer sogenannten „Risikoschwangerschaft“ mit „Verdacht“ auf Trisomie 21. Die bisherigen Diagnosemöglichkeiten (z. B. Chorionzottenbiopsie; Amniozentese) waren mit dem Risiko einer Frühgeburt verbunden. Durch den Praena-Bluttest können schwangere Frauen das „Risiko“, ein Kind mit Trisomie 21 zur Welt zu bringen, insofern verringern, als bereits ab der 10. Schwangerschaftswoche mit Sicherheit eine Diagnose gestellt werden kann. Ethisch ist dies eine durchaus bedenkliche Angelegenheit, da zu befürchten ist, dass die Bereitschaft, Menschen mit Formen der Trisomie 21 zu unterstützen, ja, sie überhaupt erst auf die Welt zu bringen, vermutlich (weiter) sinken wird.

Häufig werden Menschen, denen sich die Behindertenpädagogik oder andere Heilberufe zuwenden, von einem gesellschaftlich auch mitgetragenen ethischen Schutzbereich ausgeschlossen. Die Menschen, die, nicht nur pädagogisch und therapeutisch, sondern vor allem politisch im Kontext der Behindertenpädagogik und anderer helfender Professionen oder anderen Heilberufen vertreten werden, kennzeichnet eine erhöhte Form der Vulnerabilität. Diese begründet sich nicht per se durch eine spezifische Form der Schädigung oder bspw. einer pflegerischen Angewiesenheit, sondern darin, dass sie durch und im Gesellschaftsdiskurs infolge der auf sie angewandten, für sie erdachten Praktiken erhöht verletzbar sind, d. h. die (erhöhte) Verletzbarkeit ist kein rein individuelles Merkmal, sondern ergibt sich aus der Sozialität des Menschen. Ein behinderter Mensch, der innerhalb einer Institution wohnt, muss nicht „automatisch“ struktureller Gewalt ausgesetzt sein, aber allein die Tatsache, dass für ihn/sie die Frage nach einem ethischen Schutzbereich im Sinne einer Institutionalisierung seiner Wohnform so beantwortet wird, setzt ihn/sie erhöht der Möglichkeit struktureller Gewalt ebenso aus wie dem Ausschluss von der Teilnahme an der Gesellschaft in den Formen bspw. des integrativen, unterstützen Wohnens. Ein anderes Beispiel: Ein Mensch im Koma oder mit einer Form der Demenz des Typs Alzheimer lebend, ist möglicherweise nicht in der Lage, aktiv den anderen Menschen (wechselseitig) anzuerkennen. Solche Menschen drohen aus einem wertschätzenden, sie vor Ausschluss schützenden ethischen Schutzbereich herauszufallen. Die Behindertenpädagogik und die anderen „helfenden Berufe“ (i. w. S. verstanden) bringen daher als ihre Perspektive, ihre Profession die Verteidigung oder Anwaltschaft für vulnerbale Personen und Gruppen in den Gesellschaftsdiskurs ein. Behindertenpädagogik muss es daher solange geben, bis es eine nicht-aussondernde Gesellschaft gibt. Sie hat aus meiner Sicht dafür einzustehen, dass sie Vulnerabilität in ihren vielfältigen Formen aufweist und vor allem Anerkennung auch angesichts von Vulnerabilität von Individuen denkt, d. h. Normalität(sverhältnisse) der behinderten, benachteiligten Menschen betont, unterstützt und an deren (politischer und praktischer) Verwirklichung im Sinne einer (ethischen) Nicht-Exklusion mitarbeitet. Denn behinderte/benachteiligte Menschen werden ausgeschlossen, verletzt, alternativer Artikulationsmöglichkeiten beraubt, hinsichtlich ihrer Achtung und Würde beschädigt oder gar als ethikfreies Leben, d h. ein Leben außerhalb der Gültigkeitssphäre der Ethik, behandelt.

Wir leben in einer Welt voller, zum Teil nicht zu ändernder Ungleichheiten. Dies zu wissen, bedeutet neben dem Schmerz, den dieses Wissen auch verursacht, dass der Sinn für Ungerechtigkeit nicht verlöschen kann. Ungerechtigkeit ist nicht zu billigen. Wenn Gerechtigkeit durch ein Recht eingesetzt wird, dann sprechen wir auch von Ungerechtigkeit als Ursache politisch und gesellschaftlich produzierter Ungleichheit. In einer Ungleichheitsgesellschaft wie der BRD gibt es übervorteilte und benachteiligte Menschen, es gibt starke und schwache Personen. Und damit macht es innerhalb einer Ungleichheitsgesellschaft auch einen Unterschied, über welche Unterschiede wir reden, wer sich z. B. zu Wort meldet oder wer es nicht tut, nicht kann oder nicht will. Enttäuschung und Not sind immer konkret gebunden an konkrete Menschen. Die empfundene Ungerechtigkeit und Ungleichheit benötigt eine Stimme. Wir empfinden und wissen, wer uns gedemütigt, verletzt, belogen und bestohlen hat. Wir bemerken, wie man unsere Würde mit Füßen tritt und empfinden uns als verletzt, als verachtet und zurückgestoßen, als beschämt. Adorno schrieb: „Was das Unmenschliche ist, das wissen wir sehr genau“ (1963, 261). Woher wissen wir, dass im falschen Leben etwas nicht stimmt? Das können wir doch nur, weil wir eine Vorstellung oder eine Annahme vom richtigen Leben haben. Für Judith Shklar (1997) lässt sich das richtige Leben nicht wirklich auf den Begriff bringen. Gleichwohl gibt es für sie normative Gemeinsamkeiten, so die öffentliche Anerkennung menschlicher Würde. Aber es braucht für den Sinn von Ungerechtigkeit eine Form der erzählenden persönlichen Erfahrung. So schreibt Judith Shklar: „Keine Vorstellung davon zu haben, was es heißt, ungerecht behandelt zu werden, bedeutet, über keinerlei moralisches Wissen zu verfügen und kein moralisches Leben zu führen“ (Shklar 1997, 110).

„Also ich hab meine Frau kennengelernt [...] na ja [...] vor 40 Jahren. Sie war Schokoladistin [...] bei Stollwerk hier in Köln hat sie gearbeitet und ich hab eine kleine Schneiderei gehabt [...] Ja, da war das Leben noch schön, wissen Sie [...] Und wir haben einmal im Monat am Rhein gesessen und sind mit dem Schiff gefahren [...] Das ist alles so lange her [...] Jetzt bin ich hier, in der Wohnung, es regnet ins Schlafzimmer, ich hab zu wenig Rente [...] (weint) und dann kauf ich mir statt Gulasch Hundefutter aus der Dose (weint) [...]“[2]

Vulnerabilität, Verletzlichkeit, gehört zur menschlichen Existenz. Wir sind alle verletzliche Wesen von Beginn der Geburt an. Dies schließt so Dinge ein wie Angewiesensein, sich vom anderen her zu erlernen und zu verstehen, Bezogensein auf und Ansprechbarsein für andere Menschen. Als durch und durch soziale Wesen sind wir elementar verletzbar, d. h., diese Verletzbarkeit kann nicht irgendwann in unserem Leben „eingeholt“ oder willentlich verlassen werden. Verwundbar, abhängig und ungeschützt zu sein, lässt jedoch – in einem positiven Sinn verstanden – auch die Möglichkeit zu, dass das „Du“ in unserem Leben mit uns geht, ja, mit uns verflochten oder verbunden ist: Angewiesenheit, Verletzbarkeit eröffnet die Möglichkeit, dass wir am anderen Menschen und durch den anderen Menschen zu jenem Ich werden, dessen Du wir ihm sind (vgl. Feuser 1999).

Wie Shklar (1997) denke ich, dass man der Stimme des Opfers mehr Glaubwürdigkeit einräumen sollte, seine Stimme ist vorzuziehen und zu hören, damit wir überhaupt entscheiden können, ob er/sie Ungerechtigkeit erlitten hat. „Eine Theorie der Demokratie braucht nicht allen Menschen einen identischen Sinn für Ungerechtigkeit zuzusprechen. Sie muss lediglich behaupten, dass normale Menschen sagen können, wann sie verletzt worden sind. Unter einigermaßen günstigen demokratischen politischen Bedingungen wird ihr Sinn für persönliche Würde gedeihen und darin bestärkt, sich selbst zu behaupten, insbesondere gegen die unheilbare Arroganz von Regierungsbeauftragten. Idealerweise sollten Bürger nicht nur vor Schaden geschützt werden, sondern auch davor, zu „ihrem eigenen Glück“ gezwungen zu werden. Außerdem haben wir ohne ihre deutliche Zustimmung und ihr Einverständnis keinen Grund anzunehmen, ihre rechtmäßigen Erwartungen seien erfüllt worden und ihr Stillschweigen schlösse keine resignative Billigung ein“ (Shklar 1997, 113).

„Ja des isch so, Ursel, da war ich in dr Schul und mit den anderen und die haben gesagt, wir sind behindert, also geistig behindert. [...] Und ich bin des net. Ich bin ein Mensch. Mensch zuerst, mein ich mal. Für alles kämpfen: Schule, Wohnen, Freunde und so [...]. Ich kann lesen, alleine in die Niederlande fliegen, bin Behindertenbeauftragter [...] und politisch aktiv und jetzt bin ich an der Hochschule und Lehrbeauftragter und du meine Assistentin und ich dein Assistent. Und bald leb ich endlich in meiner eigenen Wohnung. Das hab ich nicht gelernt in der Schul. Ich habe das in der Gemeinde gelernt. Weißt du, Ursel, das ist ganz schön gemein gewesen, nicht zuerst Mensch, sondern zuerst behindert und Sonderschule [...]. Ist traurig, dass ich alles hab erkämpfen müssen [...] mit Hilfe, na klar, [...] aber ich bin auch stolz! Ich wär gern immer von Anfang an dabei, halt inklusiv, aber so wirklich is anders [...]“[3]

Erst als leibliche und daher verletzbare und verletzende Wesen können wir moralisch sein oder angelehnt an Judith Butler, wir müssen unsere Souveränität einbüßen, um moralisch sein zu können. Seine Souveränität einzubüßen, zu akzeptieren, dass man ein verletzliches Wesen ist, angewiesen und verwiesen auf Andere, bedeutet nicht nur mit dem Philosophen Levinas (1987, 1989, 1992, 1995) die Annahme der Verantwortung für den anderen Menschen, sondern auch den Sinn für Ungerechtigkeit nicht zu verlieren, weil der Schmerz der Demütigung, Diskriminierung, der Exklusion, der Verweigerung von Integration, Fürsorge und Hilfe bedeutet, dass wir wissen und empfinden, was Ungerechtigkeit und Ungleichheit „heißt“. Das schließt ein, dass wir wissen und empfinden, wann wir fürsorgend, achtend, anerkennend und gerecht behandelt werden. Wir haben einen Sinn für moralisches Handeln, nicht weil wir souverän sind, sondern weil wir unsere Souveränität mit der Akzeptanz der Verletzbarkeit (Leiblichkeit) eingebüßt haben.

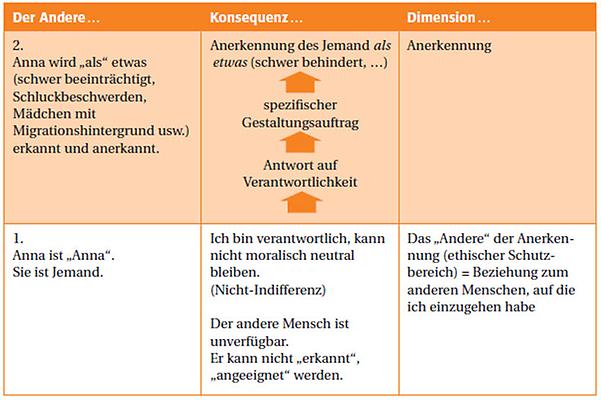

Der Direktor des Instituts für Ethik und Kommunikation im Gesundheitswesen (IEKG) an der Universität Witten/Herdecke, Martin Schnell, weist darauf hin, dass genau aus dieser empfundenen Herausforderungen für die Ethik der Heilberufe eine bestimmte Sichtweise des Menschen entstanden ist, die er für wichtig erachtet, wenn wir einen ethischen Schutzbereich für vulnerable Menschen ausmachen wollen: Die helfenden und (Heil-) berufe hätten von sich aus die Unterscheidung zwischen jemand und etwas (Victor von Weizsäcker) eingeführt, d. h., ein Patient ist jemand, der an etwas leidet. Er ist jemand als Person und etwas als Eigenschaft oder Zustand. Das ist keine zweistellige, sondern eine dreistellige Relation. Wie ist das zu verstehen? Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: Der Arzt erkennt mich, Ursula St., beispielsweis als krank an (Nierenentzündung). Anerkennung stiftet etwas, das Kranksein. Aber sie stiftet nicht den Jemand (U. St.), der als krank gilt, sondern „nur“ das Kranksein, das es ohne Anerkennung (des Zustandes) nicht gäbe. Davon zeugt die ärztliche Krankschreibung (performative Tätigkeit). Sie erklärt jemanden (mich) für krank und indem sie dies tut, bedingt das entsprechende „Maßnahmen“ oder „Praktiken“ (Krankschreibung, Verordnung von Medikamenten etc.). Aber: „Das Jemand der Person erscheint dabei mit der Anerkennung als das Andere der Anerkennung“ (Schnell 2011, 31)[4].

Meine Beziehung zum anderen Menschen als das „Andere“ der Anerkennung #

Führen wir uns nochmals vor Augen, welche Sichtweise der Beziehung und des Verstehens Schnell hier vorschlägt. Er geht davon aus, dass wir immer etwas als etwas wahrnehmen.

Philosophisch gesprochen heißt dies: Wir können gar nicht ohne eine bestimmte Hinsicht oder Gerichtetheit auf … etwas wahrnehmen. Wenn wir jemanden anerkennen als behinderten, kranken, pflegebedürftigen … Menschen, dann heißt dies, dass wir in dem Prozess der Anerkennung bspw. „Behinderung“ stiften – anders formuliert: bezeichnen und damit erst hervorbringen. Ohne diesen Prozess gäbe es „Behinderung“, „Kranksein“, „Pflegebedürftigsein“ … nicht. Es ist eine performative Tätigkeit, in der mit einer sprachlichen Äußerung (Erklärung) zugleich die darin beschriebene Handlung vollzogen wird. Das heißt in unserem Zusammenhang: Jemand wird als behindert erklärt und in diesem Erklärungsprozess anerkannt als solcher.[5] Das kranke, behinderte, pflegebedürftige … Subjekt ist dann ein Effekt von performativen Praktiken, die durch Zuschreibung eine „Gruppe“ hervorbringen. In der Folge steht zur Frage, was aus dieser Anerkennung von etwas (Behinderung) folgt. Nach Annedore Prengel (2006) wäre die Verschiedenheit/ Andersheit/Differenz Ausdruck einer universellen Differenz, aus der eine Gleichheit und Gleichwertigkeit folgt (egalitäre Differenz).

Wir haben bspw. das (schwerbehinderte) Mädchen Anna aktiv und aneignend als etwas wahrgenommen, bspw. als körperlich beeinträchtigt verstanden und erklärt, oder als krank, als weiblich, aus einem anderen Kulturkreis stammend etc. und sind nun aufgefordert, sie in dieser Andersheit /Verschiedenheit/Differenz als gleich und gleichwertig zu begreifen. Aber liegt diesem Gedankengang nicht zuvor, dass ich in einer Beziehung zu jemandem stehe mit Namen Anna? Anna geht nicht in dem auf, als was ich sie erkenne und anerkenne: als krank, behindert, Mädchen, Migrantin etc. Anna bedeutet aus sich heraus, sie ist jemand mit einem Namen, einem Gesicht, das mich nicht nur anspricht, sondern auch auffordert: Ich bin gemeint.

Denn: Meine Beziehung zu einem anderen Menschen beruht auf einer Passivität. Dies heißt, es ist zunächst eine Beziehung des Hörens, des Vernehmens, des Aufgefordertwerdens, weniger eine des Tuns. Wenn wir einem Menschen begegnen, dann sind wir aufgefordert, diesen zu verstehen: Anna fordert auf zu verstehen, was sie hat – bspw. Schluckbeschwerden (Dysphagie) bei der Nahrungsaufnahme aufgrund einer Funktionsstörung, Hirnschädigung durch Geburtskomplikationen, Blindheit, Inkontinenz etc. – und indem wir sie so verstehen, kann ich sie der Möglichkeit nach als geschädigt anerkennen. Ich gehe in der Folge auf sie verantwortlich ein. Es überkreuzt sich also eine ethische Beziehung und eine verstehende Beziehung. Beide „Beziehungsformen“ verschmelzen nicht (!), weil sie sich grundsätzlich auf Anderes beziehen (vgl. Stinkes 1993; 2002). Warum dieser Gedanke wichtig ist, wird ersichtlich daran, dass es eine grundsätzliche Nichtverstehbarkeit (aber Zugänglichkeit) des Anderen gibt, die ihn als Subjekt unverfügbar macht. In dieser Nichtverstehbarkeit verstehen wir ihn als etwas, d. h. als geschädigt, behindert, krank, pflegebedürftig etc.

Paradoxien: Beziehung im Modus der Anerkennung und mit dem „Anderen“ der Anerkennung #

Wir haben es also mit einer paradoxen Figur zu tun: Einerseits gibt es eine Zugänglichkeit des Anderen als Anderer um den Preis der Nichtverstehbarkeit oder radikalen Fremdheit und der Verantwortung, die ich vernehme. Denn ich bin angesichts des Anderen aufgefordert, zu antworten, d. h. etwas zu tun. Wenn ich aber antworte, dann trete ich in einen Verstehensprozess ein, der voraussetzt, dass ich ihn als etwas anerkenne. Und indem ich dies tue, also sie als krank, als behindert, als … anerkenne, tritt Anna ein in den Raum von Vergleichbarkeit, denn ich vergleiche sie mit anderen Kranken, Behinderten, Geschädigten, Migrant/inn/en, muss meine Handlungen abwägen, mein Verhalten ausloten, um gerecht handeln zu können. Bei Lichte betrachtet, hat man es mit den Dimensionen der Verantwortung, der Anerkennung und der Gerechtigkeit zu tun. Auf ebenso anschauliche wie philosophisch- begründende Weise hat diesen Zusammenhang Martin Schnell dargelegt in seinem Beitrag zu einer Ethik als Schutzbereich (vgl. Schnell 2011, 23–46). Sein Konzept einer Ethik der Heilberufe begreift Menschen nicht nur als autonome Vernunftwesen, sondern als radikal Fremde und verletzliche, weil auch passive Personen. Er betont wie der Philosoph Bedorf (2010) Anerkennung als eine dreistellige Relation, wobei dieses Verhältnis eines des Ineinander und Auseinander der Differenz sei:

- In der Begegnung und Beziehung mit dem anderen Menschen können wir – ethisch betrachtet – nicht „neutral“ bleiben. Diese Nicht-Neutralität bedeutet gegenüber dem anderen Menschen eine (asymmetrische) Verantwortung. Es ist ein passives Geschehen, ein Widerfahrnis. Es ist das Andere der Anerkennung.

- Indem wir auf diese Verantwortung antworten (negativ oder positiv), gestalten wir diese Beziehung bspw. bei Anna durch Bildungs-, Erziehungs- oder Pflege- und Förderbemühungen. Wir erkennen nicht nur Eigenschaften, Andersheit, sondern nutzen einen Spielraum des Verhaltens, Handelns und Gestaltens. Die Folgen können sein, dass der Andere in seiner Selbsteinschätzung gestärkt wird, seine inneren Ressourcen aufgreifen und teilweise nutzen kann etc., aber auch, dass er mutlos und ungesichert sein Zutrauen in sich verliert. Wir verhalten, handeln und gestalten als inter-subjektive Wesen. Sozial zu sein verlangt, dass wir immer auch in eine Sphäre der Gerechtigkeit, d. h. des Vergleichens von Unvergleichlichem, des Abwägens, kurz: des Politischen, eingebunden sind. Gerecht zu sein heißt, ich muss Anna das, was ihr zusteht, zukommen lassen: Ich bin ihr gegenüber verpflichtet, verantwortlich zu handeln und meine Antwort hat sich als gerechte Antwort auszuweisen. Ich muss meine Antwort überprüfen, abwägen, muss konkrete Bildungsprozesse einbinden in Ansprüche anderer Schülerinnen mit der Zielvorgabe, Ungerechtigkeit zu vermeiden. Letztlich muss die Pädagogin sich fragen, wie sie mit der Anerkennung, die auf eine Verantwortung antwortet, von Anna verfahren ist.[6] Die Abbildung 1 verdeutlicht diesen Zusammenhang.

Abschlussanmerkungen#

In der von mir anfangs zitierten Publikation von Hans Weiß geht es um Fragen der respektvollen Anerkennung, des Verständnisses, der Beziehungnahme, der Unterstützung von Kindern in Armutsverhältnissen: „Wenn Armut und Randständigkeit eng auch mit der ,Frage gesellschaftlicher Minderwertigkeit‘ (Paugam 2008) verknüpft ist, dann kommt es besonders darauf an, Kinder und Jugendliche in Armutslagen (sowie ihre Eltern) nicht zu beschämen und mit ihren Schamgefühlen respektvoll umzugehen. Nur dann ist es überhaupt möglich, ein Gespür für die ,Lebensund Lerngeschichten‘ dieser Schüler/innen zu entwickeln und kontextsensitive Realitätsnähe zu erreichen.“ (Weiß 2010). Im Grunde fordert Weiß hier – ohne explizit an Judith Shklar anzuknüpfen – den Sinn von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit in eine Form der erzählenden persönlichen Erfahrung zu gießen, damit deutlich wird, was Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit für diese Kinder und Jugendlichen bedeuten kann.

Verwundbar zu sein, heißt daher auch, dass wir offen sind für andere. Die Lebens- und Lerngeschichten von (vulnerablen) Menschen können darüber berichten, wie riskant es ist, anerkannt zu sein als ….

Von Anfang an dem anderen Menschen ausgeliefert und zugleich anvertraut zu sein, bedeutet, dass wir uns von diesem her erlernen, uns verstehen. Dies impliziert eine elementare Verletzbarkeit, die durch keine Autonomie jemals eingeholt werden kann. Nicht nur die primären, zum Teil brutal-anstößigen Gewalt- und Verwahrlosungserfahrungen, die Kinder zum Teil erleben, sind prägend, sondern ein das Ich vorausgehendes und begleitendes Ausgesetztsein, existentiell angelegt, macht die grundsätzliche Verletzbarkeit aus.

In einem philosophischen Kontext hört sich das weniger anstößig an, weil es notwendig ist, die Offenheit für den anderen Menschen und für anderes (= Welt) in ihren Folgen ebenso positiv wie negativ darzulegen. Daher ist für Judith Butler unsere Beschränkung eine Vorbedingung für die Vermenschlichung, weil sie davor schützen soll, die eigene Verwundbarkeit, Abhängigkeit und Ungeschütztheit leugnen zu müssen und zum anderen seiner selbst zu machen (vgl. Butler 2005, 59ff). Diese Sichtweise, also das Aufrechterhalten der Verletzbarkeit, wird dann zum Ursprung ethischer Verbindung zum anderen Menschen. Sie macht möglich, dass die Frage eine Rolle spielt, welche Bedeutung dieser andere Mensch, das „Du“, für das Schema des Menschlichen hat, in dem wir uns bewegen (vgl. Butler 2003, 144). Und an dieser Stelle lassen sich ohne Mühe Bilder hervorholen, von gelungenen und entsetzlich zerstörerischen Beziehungen.

Es geht immer um ein grundsätzlich ekstatisches Selbst (Butler), um ein Ich, das niemals und ganz und gar das ist, was es meint zu sein (Waldenfels), um ein exzentrisches Selbst (Plessner), das Verwundbarkeit, Schmerz, Wut, Leidenschaften, Begehren lebt. Der Körper ist sozial verfasst – dies mag vielleicht nicht mehr ganz so akademisch klingen, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir mit dem Anderen „bis aufs Blut“ verwoben sind. Es ist nicht mehr möglich, erst ein einzelnes Wesen zu denken, dann die Körperlichkeit und dann „irgendwie“ die Sozialität. Einen Körper zu haben, heißt leiblich zu sein, d. h., dass wir immer Formierungen ausgesetzt sind. In unser Fleisch, in unseren Körper schreiben sich diese Erfahrungen gleich Engrammen ein. Und der Körper vergisst nicht. Kinder, die missbraucht wurden, geschlagen, verwahrlost lebten, vergessen diese Erfahrungen nicht. Der Körper ist ihr eigener Körper, aber eben in der Form der Auslieferung an andere.

Man kann darüber verzweifeln, über die Gewalt, den Terror, die Angst, die Schrecken, die Ungeheuerlichkeit des Hungers. Anerken nung und De-Kategorisierung – wie sollte man dieses Begriffspaar erläutern, ohne mit jeder Geste der Anerkennung nicht auch schon eine Überheblichkeit mitschwingen zu lassen? De- Kategorisierung gibt vor, sich davon „enthalten“ zu können, „rein“ zu bleiben in dem Sinn, dass man ohne Vor-Urteile sehen könnte. Es hieße, sich an einen Ort zu imaginieren, der die Verknüpfung des Eigenen mit dem Fremden nicht sieht. Zu erkennen, dass wir uns selbst fremd sind, wir auf dieses Gerichtetsein auf etwas als etwas geradezu angewiesen sind, damit wir einen Anhalt finden in dieser Welt, das kann womöglich ein Rückhalt sein, von dem aus es möglich ist, zu leben.

[1] Ich widme diesen Beitrag ausdrücklich meinem Kollegen Hans Weiß, der meine Gedanken in vielen Gesprächen erst zur Gestalt verholfen und bereichert hat. Dafür schulde ich ihm Dank.

[2] Eigene Tagebuchnotiz 1987; damals arbeitete ich als Studentin als Caritas-Mitarbeiterin im sozialen Brennpunkt Köln-Ehrenfeld; Schwerpunkt: Betreuung/Unterstützung der vorwiegend von Armut bedrohten Menschen.

[3] Herr Armin Rist, Ehrenamtler, Rentner, Lehrbeauftragter an der PH Ludwigsburg

[4] Vgl. hierzu in diesem Beitrag das Schaubild

[5] Vgl. hierzu den interessanten Beitrag von Rösner 2012, 373–398.

[6] Für Derrida wie für Levinas kann daher die Eigenart des Anderen nicht durch eine Erweiterung eines moralischen Gesichtspunktes geschehen, sondern einzig durch die Perspektive, die eine Entgegensetzung zur Idee der Gleichbehandlung meint. Die zu Recht vielbeachtete Publikation von Annedore Prengel „Pädagogik der Vielfalt“ (2006) beschreibt die Anerkennung der Vielfalt auf der Basis der Idee der Gleichheit, d. h., der Bezug zueinander wird durch eine reziproke, wechselseitige, symmetrische Beziehung bestimmt. In ihrer Unterschiedlichkeit sind dann alle Menschen Gleiche unter Gleichen. So positiv und notwendig dieses Verständnis auf der (rechtsbezogenen) Ebene ist, so bedarf es aus meiner Sicht einer Ergänzung. Denn es verhindert auf eine bestimmte Weise, dass ein primäres Ausgesetztsein gegenüber dem Anderen und zugleich eine Undurchschaubarkeit des eigenen Selbst wirklich in den Blick kommen können. Diese Denkfigur der Beziehung auf gleicher Ebene müsste ergänzt werden, denn in einem ethischen Sinn handelt es sich in der konkreten Erfahrung des anderen Menschen nicht zunächst um ein normatives Anerkennungsverhältnis innerhalb eines Bezugsverhältnisses, sondern um eine radikale Fremdheit, die mich in eine Verantwortung ruft. Es folgt daraus – kurz gesagt –: In einem ethischen Verhältnis steht der Andere „höher“ als ich; er ist nicht gleich. Diese Nichtgleichheit ist ethisch bedeutsam, da es um den einzelnen Menschen in seiner Verantwortlichkeit geht, die in der konkreten Erfahrung mit dem Anderen verpflichtend und nicht delegierbar ist: Ich bin einzig darin. Die Aussage, „es ist normal, verschieden zu sein“, banalisiert daher Andersheit/Verschiedenheit /Differenz/Fremdheit, weil sie weder die radikale Fremdheit noch die Einzigkeit der Verantwortlichkeit dem anderen Menschen gegenüber wahrnimmt (vgl. Stinkes 2012).

Literatur #

- Adorno, Th. W. (1963): Probleme der Moralphilosophie. Frankfurt a. Main.

- Barthes, R. (1978): Über mich selbst. Berlin.

- Bedorf, Th. (2010): Verkennende Anerkennung. Berlin.

- Benner, D. (62010): Allgemeine Pädagogik. Weinheim, München.

- Bourdieu, P. (1987): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a. Main. • Butler, J. (2003): Kritik der ethischen Gewalt. Frankfurt a. Main.

- Butler, J. (2005): Gefährdetes Leben. Politische Essays. Frankfurt a. Main.

- Busch, K., Därmann, I., Kapust, A. (2007) (Hg): Philosophie der Responsivität. München.

- Dederich, M. (2001): Menschen mit Behinderung zwischen Ausschluss und Anerkennung. Bad Heilbrunn.

- Dederich, M. (2011): Behinderung, Identitätspolitik und Anerkennung. Eine alteritätstheoretische Reflexion. In: Dederich, M., Schnell, M. (2011): Anerkennung und Gerechtigkeit in Heilpädagogik, Pflegewissenschaft und Medizin. Bielefeld, 107–128.

- Feuser, G. (1999): Integration – eine Frage der Didaktik einer Allgemeinen Pädagogik. In: http://bidok.uibk.ac.at/library/beh1-99-frage.html (Entnahmedatum: 13.01.2013).

- Foucault, M. (1981): Archäologie des Wissens. Frankfurt a. Main.

- Goldstein, K. (1934): Der Aufbau des Organismus. Den Haag.

- Jantzen, W.: Behindertenpädagogik in Zeiten der Heiligen Inklusion. In: Behindertenpädagogik, 2012, 51. Jg., 35–53.

- Levinas, E. (1987): Totalität und Unendlichkeit. Freiburg i. Breisgau.

- Levinas, E. (1989): Der Humanismus des anderen Menschen. Hamburg.

- Levinas, E. (1992): Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg i. Breisgau.

- Levinas, E. (31995): Die Zeit und der Andere. Übers. u. mit einem Nachw. vers. von Ludwig Wenzler. Hamburg.

- Mead, G. H. (1962): Mind, Self and Society. Chicago, London (1934).

- Mercier, P. (2004): Nachtzug nach Lissabon. München.

- erleau-Ponty, M. (1966): Phänomenologie der Wahrnehmung. Übers. u. eingef. v. Rudolf Boehm. Berlin.

- Merleau-Ponty, M. (1986): Das sichtbare und das Unsichtbare. München.

- Meyer-Drawe, K. (1990): Illusionen von Autonomie. Diesseits von Ohnmacht und Allmacht des Ich. München.

- Plessner, H. (1976): Die Frage nach der conditio humana. In: Plessner, H. (1976): Die Frage nach der Conditio humana. Aufsätze zur philosophischen Anthropologie. Frankfurt a. Main, 7–81.

- Prengel, A. (32006): Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik. Wiesbaden.

- Rösner, H.-U. (2012): Auf“s Spiel gesetzte Anerkennung. Judith Butlers Kritik der Gewalt als politische Bildung der Empfänglichkeit. In: Ricken, N., Balzer, N. (Hg.) (2012): Judith Butler: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden, 373–398.

- Schnell, M. W. (2011): Anerkennung und Gerechtigkeit im Zeichen einer Ethik als Schutzbereich. In: Dederich, M., Schnell, M. W. (2011): Anerkennung und Gerechtigkeit in Heilpädagogik, Pflegewissenschaft und Medizin. Bielefeld, 23–46.

- Shklar, J. (1997): Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen Gefühl. Frankfurt a. Main.

- Stinkes, U. (1993): Spuren eines Fremden in der Nähe. Das „geistigbehinderte“ Kind aus phänomenologischer Sicht. Würzburg.

- Stinkes, U. (2012): Ist es normal, verschieden zu sein? In: Behindertenpädagogik, 2012, 236–251.

- Waldenfels, B. (1994): Antwortregister. Frankfurt a. Main.

- Waldenfels, B. (1997): Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des Fremden I. Frankfurt a. Main.

- Waldenfels, B. (1998): Antwort auf das Fremde. Grundzüge einer responsiven Phänomenologie. In: Waldenfels, B., Därmann, I., (Hrsg.): Der Anspruch des Anderen. Perspektiven phänomenologischer Ethik. München, 35–50.

- Waldenfels, B. (2000): Das leibliche Selbst. Frankfurt a. Main.

- Weiß, H. (2010): Kinder in Armut als Herausforderung für eine inklusive Perspektive. In: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/view- Article/89/92. Entnahmedatum: 20.01.2013

- Wygotski, L. S. (1987): Ausgewählte Schriften, Bd. 2, Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit. Köln.

Die Autorin#

Dr. Ursula Stinkes, Sonderschullehrerin, Professorin für Geistigbehindertenpädagogik und -didaktik an der PH Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik in Reutlingen. Forschungsbezogene Fragestellungen: „Bildungsprozesse“ in nicht-exklusiven Zusammenhängen; Ethik, Anerkennung und Gerechtigkeit im Kontext von Bildungsprozessen; Leibphänomenologisches Verständnis vom „Subjekt“.