Brennerpass

| Brenner / Passo del Brennero | |||

|---|---|---|---|

Schild auf der Passhöhe |

|||

| Himmelsrichtung | Nord | Süd | |

| Passhöhe | 1370 m ü. A. | ||

| Region | Bezirk Innsbruck Land, Österreich | Provinz Bozen, Italien | |

| Wasserscheide | Sill | Eisack | |

| Talorte | Steinach am Brenner | Sterzing | |

| Ausbau | |||

| Erbaut | 1963 | ||

| Gebirge | Stubaier Alpen-Zillertaler Alpen | ||

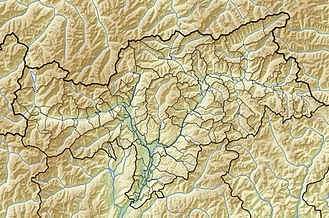

| Karte (Südtirol) | |||

|

|

|||

| Koordinaten | 47° 0′ 12″ N, 11° 30′ 27″ O | ||

Der Brennerpass, kurz Brenner, italienisch Passo del Brennero, ist ein Grenzpass in den Ostalpen zwischen dem österreichischen Bundesland Tirol und der zu Italien gehörenden Autonomen Provinz Bozen-Südtirol.

Der Brenner ist mit 1370 m ü. A. der niedrigste Pass des Alpenhauptkamms der hochgebirgigen Ostalpen, und, weil er an beiden Anstiegen durch Haupttäler der Alpen, das Inntal im Norden und das Tal der Etsch im Süden, jeweils aus den Alpenvorländern erreichbar ist, mit St. Gotthard und Simplon und Mont Cenis eine der vier bedeutendsten Routen des Alpentransits, für den Straßenverkehr die meistgenutzte überhaupt. Der Pass ist die meistbefahrene Verbindung zwischen Österreich und Italien. Im Gegensatz zu den Schweizer Pässen liegt das Schwergewicht hier nicht auf der Eisenbahn, sondern im Straßenverkehr.

Das Gebiet des Passes gehört auf der italienischen Seite zur Gemeinde Brenner, auf der österreichischen zur Gemeinde Gries am Brenner.

Name

In der älteren Literatur wird bei der Besprechung der Herkunft des Wortes Brenner oft auf das Alpenvolk der Breuni oder Brenni verwiesen, das dem Pass den Namen gegeben haben soll. Allerdings ist weder aus der Antike noch aus dem frühen Mittelalter für den Brenner unmittelbar ein eigener Name überliefert, sondern Bezeichnungen wie per alpes Rhaeticas oder per alpes Noricas (Weg durch die Rätischen bzw. Norischen Alpen).

Das heutige Dorf Brenner hieß im 13. Jahrhundert noch Mittenwald. Seit 1288 ist urkundlich der Hof eines Prennerius de Mittenwalde bekannt, 1299 nennt sich der Baumann des Hofes Chunradus Prenner de Mittenwalde, wobei Prenner als Bezeichnung für einen Mann, der brandrodet, gedeutet wird. 1328 wird die Passhöhe als ob dem Prenner genannt.[1] Am Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit erscheint der mittel- bzw. neulateinische Name Mons Brennus. Recht häufig findet sich auch die Bezeichnung Vallis Tridentina (Tridentinischer (Tal-)Weg).

Geografie

| Brenner(paß) (Rotte) | |

|---|---|

| Basisdaten | |

| Pol. Bezirk, Bundesland | Innsbruck Land (IL), Tirol |

| Pol. Gemeinde | Gries am Brenner |

| Ortschaft | Gries am Brenner |

| Koordinaten | 47° 0′ 26″ N, 11° 30′ 23″ O |

| Höhe | 1370 m ü. A. |

| Postleitzahl | 6156 |

| Vorwahl | +43/05274 |

| Statistische Kennzeichnung | |

| Zählsprengel/ -bezirk | Gries am Brenner (70313 000) |

| grenzt an den Ort Brenner/Brennero BZ, Italien Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; TIRIS |

|

Der Brenner und die von ihm nach Osten und Westen verlaufenden Gebirgsketten bilden die Wasserscheide zwischen der Sill (siehe auch Wipptal) und dem Eisack – und damit die Hauptwasserscheide zwischen der Adria und dem Schwarzen Meer. Regional trennt diese Wasserscheide die Einzugsgebiete der großen Nordalpenströme Inn und Donau vom Gebiet südlich des Alpenhauptkamms (Südtirol und Oberitaliens, das hauptsächlich von der Etsch (italienisch Adige) und dem Po entwässert wird. Die Staatsgrenze orientiert sich nicht exakt an der natürlichen Wasserscheide, sondern verläuft etwas nördlich davon.[2]

Auf der Passhöhe selbst befindet sich die italienische Ortschaft Brenner/Brennero (BZ/Südtirol, Italien), und auf österreichischer Seite eine kleine Rotte namens Brennerpaß (auch nur Brenner).

Brennerachse

Die Brennerroute ist der Hauptübergang zwischen beiden Hälften Tirols und für den internationalen Verkehr von großer Bedeutung.

Die Verkehrsverbindung umfasst:

- eine vierspurige Autobahn mit Mautpflicht, die in den 1960ern gebaute Brennerautobahn, heute ein Teilstück der Europastraße 45. Die Brennerautobahn wird in Österreich als „Brenner Autobahn“ (A 13) bezeichnet, in Italien als „Autostrada del Brennero“ (A 22)

- die „Brennerstraße“ (alte Passstraße), B182 auf österreichischer Seite beziehungsweise SS 12 auf italienischer Seite

- eine Eisenbahnstrecke, die Brennerbahn

- den an das italienische Fernradwegenetz angebundenen Brennerradweg auf italienischer Seite

Die Brenner-Route verbindet München (519 m) über Innsbruck (574 m) und über Bozen (262 m) mit der Poebene. Zusätzlich soll bis zum Jahr 2022 ein langer Eisenbahntunnel fertiggestellt sein, der Brennerbasistunnel (BBT). Er soll die Alpen in einer Länge von etwa 55 km zwischen Innsbruck und Franzensfeste unterqueren und den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegen.

An der Finanzierung wird sich die EU beteiligen, über das Ausmaß und die Problematik des enormen Transitverkehrs wird noch verhandelt. In diesem Zusammenhang wird ein neues Modell der Regulierung des LKW-Verkehrs, die so genannte Alpentransitbörse, diskutiert.

Geschichte

Ur- und Frühgeschichte bis Antike

Schon in der Steinzeit gab es Wege, die über den Brenner führten (der unter der Bezeichnung „Ötzi“ bekannt gewordene Eismann starb vor 5.300 Jahren 50 km westlich auf 3.200 m).

In der Antike nutzten verschiedene Völker den Brennerpass als Alpenübergang nach Italien. So zogen die germanischen Kimbern über den Brenner, als sie im Jahre 102 v. Chr. in das Römische Reich einfielen. Um feindlich gesinnten Völkern den Zugang nach Italien zu verwehren, wurde die Region von den Römern besetzt. Der römische Feldherr Drusus zog 15 v. Chr. mit einem Heer über den Brennerpass und flankierend über den Reschenpass in das Gebiet nördlich der Alpen und schlug eine gegen ihn gesandte Streitmacht in den Tridentiner Bergen in die Flucht. Der griechische Geograph und Historiker Strabon berichtet, dass insbesondere südlich des Brenner die alteingesessene Bevölkerung zum Teil völlig ausgerottet oder versklavt wurde. Die Region wurde in der Folgezeit von einigen wenigen römischen Siedlern eingenommen, aber auch norische Siedler ließen sich im Eisacktal und seinen vielen Nebentälern nieder. Die einheimische Bevölkerung keltischer Abstammung bewohnte weiterhin die kargen Seitentäler. So werden die Breuni noch bis in das 10. Jahrhundert hinein urkundlich erwähnt, ehe sie gänzlich in der bairischen Bevölkerung aufgingen.

Der Pass bildete zur Römerzeit eine wichtige Verbindung zwischen Italien und der Provinz Raetia. Zwischen 195 und 215 ließ Kaiser Septimius Severus die alten, unbefestigten Pfade ausbauen und befestigte Straßen errichten, die jedoch relativ schmal und teilweise sehr steil waren. Die Straße führte von Verona und Tridentum (Trient) als Via Raetia über den Pass nach Veldidena (heute Innsbruck) und von dort über den Seefelder Sattel bis Augusta Vindelicorum (Augsburg). Zwischen Bozen und Klausen verlief die Militärstraße nicht durch das schmale Eisacktal, sondern über das Hochplateau des Ritten. Im Jahre 268 stießen die Alamannen über den Brenner bis nach Italien vor, bevor sie im November desselben Jahres in der Schlacht am Lacus Benacus (Gardasee) besiegt wurden.

Mittelalter

Aufgrund der guten Bauweise und des Unterbaus hielt sich die Handelsroute als Teil der Via Imperii bis ins Mittelalter. Im Jahr 952 richtete Kaiser Otto I. die Markgrafschaft Verona ein, um den Brennerpass militärisch zu sichern. Im Mittelalter war er der meist passierte Alpenpass. Der zunehmende Verfall machte auf vielen Abschnitten nur mehr den Transport mit Saumtieren möglich. Die enge Schlucht des Eisacks nördlich von Bozen blieb völlig weglos; Reisende und Transporte mussten bis ins 14. Jahrhundert südlich von Brixen über das Ritten-Massiv ausweichen. Auf Initiative des Bozener Kaufmanns Heinrich Kunter wurde die Schlucht 1314 mit einem Saumpfad gangbar gemacht (daher heißt dieser Abschnitt Kunterschlucht). Erst 1480 wurde dieser Saumpfad zur Fahrstraße erweitert, dabei wurde erstmalig Schwarzpulver zur Sprengung von Felsen verwendet.

Neuzeit

Wie alle anderen Alpenpässe war auch dieser nicht ungefährlich: Hochwasser im Sommer, Lawinen im Winter machten die Alpenquerung unsicher. Erst 1777 ließ Kaiserin Maria Theresia den Pass ausbauen. Im September 1786 passierte Johann Wolfgang von Goethe den Pass auf seiner Italienreise. Im Jahre 1867 wurde die erste Eisenbahnlinie fertiggestellt.

Seit 1919 verläuft auf dem Brennerpass die Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien, beim Grenzort Brenner/Brennero. Mitte der 1930er Jahre begann am Brennerpass und der umgebenden Peripherie der Bau von Militärstraßen und Befestigungsanlagen des italienischen Vallo Alpino. Diese Anlagen wurden verstärkt nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 ausgebaut. Mitte 1942 mussten die Arbeiten aufgrund diplomatischer Spannungen zwischen Berlin und Rom eingestellt werden. Heute finden sich noch etliche Reste dieser Anlagen.

1957 begann der Bau der Europabrücke – und somit die Umsetzung des Pionierprojektes Brennerautobahn. Am 17. November 1963 wurde die Autobahn für den Verkehr freigegeben.

Am 5. April 1975 verschüttete eine Lawine auf der Südtiroler Seite den Brennerpass. Sechs Menschen starben in ihren Autos. Der Pass war zwei Wochen lang unpassierbar. Erst danach wurden auf den Hängen Lawinenschutzbauten errichtet.

Bilder

-

Blick von Patsch auf die Europabrücke mit der A13 „Brenner Autobahn“

-

Blick von der Landesstraße B182 nach Norden auf Europabrücke und Brennerbahn

-

Nordrampe zwischen Gries am Brenner und Passhöhe mit der A13, der Sill und der Landesstraße B182

-

Grenzstein auf der Passhöhe

-

Bahnhof „Brennero / Brenner“ auf der Passhöhe

-

Streckenführung des Brennerradweges auf dem ehemaligen oberirdischen Gleisbett der Brennerbahnsüdrampe

-

LKW-Stau auf dem Brenner bzw. der A13

Literatur

- Hermann Wopfner: Die Besiedlung der Hochgebirgstäler, dargestellt an der Siedlungsgeschichte der Brennergegend. In: Zeitschrift des Österreichischen Alpenvereins 51, 1920.

- Engelbert Auckenthaler: Geschichte der Höfe und Familien des obersten Eisacktals (Brenner, Gossensass, Pflersch), Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1953.

- Günther Ennemoser: Gossensass, Brenner, Pflersch, Verlagsanstalt Athesia, Bozen 1984, ISBN 88-7014-344-9

- Steffan Bruns: ALPENPÄSSE - Geschichte der alpinen Passübergänge. Vom Inn zum Gardasee. 1. Auflage. Band 3. L. Staackmann Verlag KG, München 2010, ISBN 978-3-88675-273-7, S. 122–149.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Egon Kühebacher: Die Ortsnamen Südtirols und ihre Geschichte. Die geschichtlich gewachsenen Namen der Gemeinde, Fraktionen und Weiler. Athesia, Bozen 1995, ISBN 88-7014-634-0, S. 59.

- ↑ Hans Kramer: Die Siedlung Brenner seit 1918. In: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Band 26/29, 1946–1949, S. 537–554 (PDF-Datein; 8,7 MB).

| Katastralgemeinde und Ortschaft: Gries am Brenner Dorf: Gries • Rotten: Au | Außernösslach | Brenner | Brennersee | Egg | Frade | Gasse | Hallenstein | Hölden | Klamm | Lueg | Neder | Nösslach | Planken | Plattl | Ritten | Venn | Vinaders • Sonstige Ortslagen: Landshuter Europahütte | Nösslachhütte | Nösslachjochhütte St. Jakob | St. Sigmund Zählsprengel: Gries am Brenner | Nösslach-Vinaders |