Staatspferdezuchtanstalten

Die Staatspferdezuchtanstalten sorgten für die Ausstattung der österreichisch-ungarischen Streitkräfte mit den benötigten Reit- und Zugtieren, um den Staat in Bezug auf den Ankauf von Pferden für militärische Zwecke so weit als möglich unabhängig zu machen.

Organisation

Das Personal der Institutionen wurde von Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften der k.k. Landwehr bzw. der k.u. Landwehr gestellt. Die k.u. Anstalten verfügten zusätzlich noch über sog. Ökonomie-Mannschaften im Status von Militär-Handwerkern. Es waren dies keine Soldaten, obwohl sie uniformiert waren und der militärischen Disziplinargewalt unterstanden.

Unter dem Oberbegriff Staatspferdezuchtanstalten wurden die einzelnen Staatsgestüte[1] und Staatshengstdepots zusammengefasst.

- Die kaiserlich-königliche Pferdezuchtanstalten (in Cisleithanien)

- mit den Staatsgestüten in: Lipizzanergestüt Piber (Steiermark), Gestüt Lipica, Nationalgestüt Kladruby nad Labem (Kladrub) und Gestüt Radautz (Bukowina),

- ferner die k.k. Staatshengstdepots in Stadl bei Lambach, Graz, Göding, Písek und Drohowyze.

- Die königlich-ungarischen bzw. königlich kroatisch-slawonischen Pferdezuchtanstalten (in Transleithanien)

- mit den kgl. Staatsgestüten in Mezőhegyes, Kisbér, Bábolna und Fogaras,

- die kgl. Ungarischen Staatshengstdepots in Stuhlweißenburg, Nagykőrös, Debreczin und Sepsi-Szent-György

- Das königlich-kroatische Staatshengstdepot in Agram

Die Pferdezuchtanstalten unterstanden verwaltungsmäßig und in allen Pferdezuchtangelegenheiten (nicht jedoch mit dem Personal) dem jeweiligen Ministerium für Ackerbau bzw. der kroatisch-slawonischen Landesregierung.

Die Rangbezeichnungen entsprachen der Kavallerie, der niedrigste Dienstgrad war Gestütssoldat.

Uniformierung

k.k. Gestütsbranche

k.u. Gestüts- Korporal

Zur Parade trugen die Mannschaften und Unteroffiziere eine lichtblaue Kappe wie die Offiziere, mit Röschen und Distinktionsborten von schwarz-gelber Wolle. Die Feldkappe war wie bei den Dragonern. Waffenrock und Bluse entsprachen der Traintruppe, jedoch mit gelben, glatten Knöpfen ohne Achselschlinge und lichtblauer Egalisierungsfarbe. Die übrige Bekleidung und Ausrüstung war analog der Dragoner.

Die Offiziere waren nach der gleichen Vorschrift uniformiert, jedoch trugen sie den Tschako und die Feldkappe der Infanterie.

k.u. Gestütsbranche

Mannschaften und Offiziere

Zur Parade trugen diese den Tschako der Husaren mit krapproter Egalisierung; anstelle der Regimentsnummer befand sich hier ein Reichsadler auf dem Herzschild des Wappens. Die Feldkappe der Mannschaften und Unteroffiziere entsprach derjenigen der Dragoner, Offiziere jedoch trugen Infanterietschako und Feldkappe. Die Attilas nach dem Schnitt der Husaren waren von dunkelbrauner, die Oliven und Knöpfe waren von gelber Farbe. Alle anderen Uniform und Ausrüstungsdetails hielten sich an die Husaren.

Mannschaften der Ökonomie

Die Mannschaften der Ökonomie, mit der Bezeichnung „Tschikosch“ (Pferdehirt) und „Beresch“ (Knecht), trugen mattschwarze Filzhüte mit zwei Emblemen. Eins stellte einen aus Pakfong gefertigten Lorbeerkranz dar, in dessen Inneren sich der allerhöchste Namenszug (ungarisch FIJ – nicht FJI) befand. Das zweite Emblem bestand aus einem Messingschild mit dem Anfangsbuchstaben des Gestüts. Tschikosche und Beresche verwendeten als Waffenrock eine Jacke (auch Kanko oder Spenzer genannt) aus dunkelbraunem Stoff mit krapproter Egalisierung. Der Kanko wurde über der Brust mit fünf Messingoliven geschlossen. Die Schoßtaschen hatten unten eine doppelte Schweifung mit Passepoils. Die Ärmel waren mit nach oben spitzen Aufschlägen in Egalisierungsfarbe versehen. Tschikosche trugen Westen mit Stehkragen und Stiefelhosen in Krapprot, die Bereschen hatten die gleichen Westen und Hosen, jedoch in Blaugrau. Es war erlaubt einen schwarzen Schal aus Schafwolle zu tragen. Dieser musste 159 cm lang und an beiden Enden mit 13 cm langen Fransen ausgestattet sein.

Literatur

- Österreichisches Staatsarchiv/Kriegsarchiv in Wien (Adjustierungsvorschrift für das k.u.k. Heer, III. Teil, Wien 1911)

- Glenn Jewison, Jörg C. Steiner: The Austro-Hungarian Land Forces 1848–1918

- Johann C. Allmayer-Beck, Erich Lessing: Die K.u.k. Armee. 1848–1914. Verlag Bertelsmann, München 1974, ISBN 3-570-07287-8.

- Stefan Rest, M. Christian Ortner, Thomas Ilming: Des Kaisers Rock im Ersten Weltkrieg – Uniformierung und Ausrüstung der österreichisch-ungarischen Armee von 1914 bis 1918, Verlag Militaria, Wien 2002, ISBN 3-9501642-0-0

- Das k.u.k. Heer im Jahre 1895 Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien – Leopold Stocker Verlag, Graz 1997

Einzelnachweise

- ↑ Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Suche nach 'Militärgestüte'

License Information of Images on page#

| Image Description | Credit | Artist | License Name | File |

|---|---|---|---|---|

| Attila eines Korporals der k.u. Gestütsbranche | selbst erstellt gem. Vorgabe von "Adjustierungsvorschrift für das k.u.k. Heer Teil I - VII." Herausgegeben vom k.k. Kriegsministerium in Wien 1867 (Erweitere Ausgabe von 1910) Einzusehen im Staatsarchiv/Kriegsarchiv in Wien | Erwin Lindemann | Datei:Attila Gestütssoldat.PNG | |

| H. Ströhl: Die neuen österreichischen, ungarischen und gemeinsamen Wappen. Hrsg. auf Grund der mit d. allerhöchsten Handschreiben vom 10. u. 11. Okt. 1915, bezw. 2. u. 5. März 1916 erfolgten Einführung. Wien 1917. Transparency added by User:Hannes 2 using preparatory work and tips in the German Bilderwerkstatt . | Datei:Austria-Hungaria transparency.png | |||

| Merchant Ensign of Austria-Hungary from 1786 until 1869 and Naval and War Ensign of Austria-Hungary from 1786 until 1915 ( de jure , de facto until 1918) | Eigenes Werk The underlying design of this naval ensign dates from 1786, at which time it was published (flown publically), and therefore it was published well before January 1, 1928 and meets PD-US-expired. It is also PD-AustrianGov as it was inherited by the various Austrian governments that succeeded the Austro-Hungarian Empire. | PavelD | Datei:Austria-Hungary-flag-1869-1914-naval-1786-1869-merchant.svg | |

| Bild eines Tatzenkreuzes (siehe: Christliches Kreuz ). | Converted from the following vector PostScript source code: %!/Pattee-arm300 -82.46 352.46 140 40 arcn300 682.46 352.46 320 220 arcnclosepath filldefPattee-arm600 0 translate90 rotatePattee-armshowpage%EOF | Masturbius based on original PNG and PostScript source by AnonMoos, AnonMoos | Datei:Cross-Pattee-Heraldry.svg | |

| Stabswachtmeister der k.u.k. Gestütsbranche (Silberen Tressen an den Rangabzeichen ab 1914) | selbst erstellt gem. Vorgabe von "Adjustierungsvorschrift für das k.u.k. Heer Teil I - VII." Herausgegeben vom k.k. Kriegsministerium Wien 1867 (Angepasste und erweiterte Ausgaben) Einzusehen im Staatsarchiv/Kriegsarchiv in Wien | Steinbeisser | Datei:Gestüt Stabswmstr.png | |

| Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria-Hungary, used from 1866 to 1915. | Eigenes Werk , Based on a work by Hugo Gerhard Ströhl (1851–1919): Oesterreichisch-Ungarische Wappenrolle. Die Wappen ihrer k.u.k. Majestäten, die Wappen der durchlauchtigsten Herren Erzherzoge, die Staatswappen von Oesterreich und Ungarn, die Wappen der Kronländer und der ungarischen Comitate, die Flaggen, Fahnen und Cocarden beider Reichshälften, sowie das Wappen des souverainen Fürstenthumes Liechtenstein. Anton Schroll, Wien 1890, 1895 (2. Auflage 1900). Date of original work: 1890 and 1900. Online by www.hot.ee | Sodacan | Datei:Imperial Coat of Arms of the Empire of Austria.svg | |

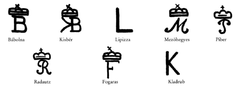

| Die Gestütsbrände der österreichisch-ungarischen Staatsgestüte: oben von links Bábolna , Kisbér , Lipizza , Mezőhegyes , Piber , unten von links Radautz , Fogaras , Kladrub . | Martin Haller: Pferde unter dem Doppeladler, S. 32 | Autor/-in unbekannt Unknown author | Datei:Osztrák-magyar billogok.png |